自費出版-社史・記念誌、個人出版の牧歌舎

社史編纂・記念誌制作

風間草祐エッセイ集

7.会社にとって研究開発とは−場と創造−

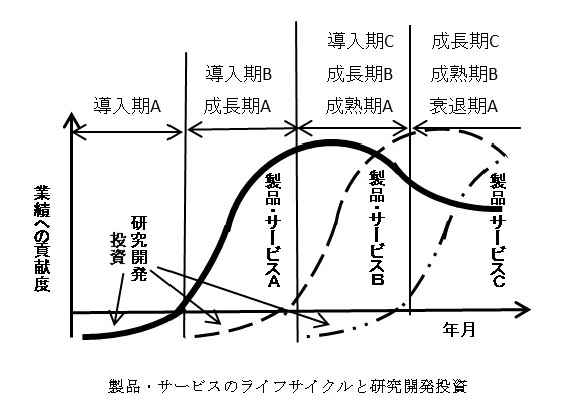

会社は、何らかの製品やサービスを提供し業を営んでいる。しかし、その製品やサービスが、未来永劫(えいごう)、社会から受け入れられるとは限らない。時代の移り変わりとともに、社会のニーズも、顧客の指向も変化するので、新たな製品やサービスを開発し導入していく必要が生じる。即ち、製品やサービスには、人間と同じようにライフサイクルがあり、図に示すように、導入期、成長期、成熟期を経て、やがて衰退期を迎えることになる。従って、今、社会に提供している製品やサービスがヒットし、会社の業績に貢献しているからといって、安閑としているのではなく、常に、時代の先を見て、社会のニーズに応えられる新たな製品・サービスを開発することが必要となる。手順としては、図中に示すように、社会のニーズはあるが、それに対応した製品・サービスが顕在化していない段階で、その製品・サービスAに関する研究開発を開始する(導入期A)。そして数年後、製品・サービスAが概ね完成し活用範囲が拡大する成長期Aに入った段階で、次の製品・サービスBに関する研究開発に着手する(導入期B)。次に、製品・サービスAが大きく業績に貢献する成熟期Aを迎えたら、そこから得られる利益の一部を、製品・サービスCの研究開発に振り向ける(導入期C)。そうすることにより、製品・サービスAが衰退期Aを迎えた時も、製品・サービスBが成熟期B、製品・サービスCが成長期Cをそれぞれ迎えることにより、トータルとして社の業績を支えることが可能となる。

このような製品・サービスの好循環を達成するには、いかに将来性のある研究テーマを多く選定するかが重要となるが、研究テーマの選定には、大きく二つのアプローチ方法がある。一つはニーズ(需要)型ともいえるもので、社会のニーズから探る方法で、顧客により近い事業部門の要請により選定される場合が多い。短期間のうちに成果の活用が期待される応用研究が主体となる。主に、既存事業を強化・改善することに貢献する。もう一つは、シーズ(種)型ともいえるアプローチで、科学の発展により新たに登場した技術を用いて、既存事業で取り扱っていない新たな製品・サービスを開発するケースである。既存の製品・サービスに囚われないということで、研究部門からの起案が多い。中長期的な基礎研究となるため、早期に成果を得ることが難しい面がある。

40代中頃までは研究畑というわけではなかったが、学位を取得したことにより、その後、定年近くまで、途中、事業部門に席を置いたこともあったが、延べ10年近く、社の研究開発の責任者を任された。研究開発は、組織としては研究所が主体に行っていたが、研究所といっても、勤めていた会社程度の規模では、全社的な支援は限られていたので、どの事業部門からも干渉されないサンクチュアリ(聖域)というわけにはいかなかった。もちろん、稼ぐ部署でないことに変わりはなかったが、その運営は、全社的な投資はあるものの、受益者負担ということで、事業部門からの研究開発投資でなり立っていた。従って、独立採算でなり立っていた事業部門から見ると、いくら投資だからといっても、コストセンターに違いないわけで、ただ飯を食っているのではないかとか、好き勝手なことをしているのではないかとか、常に、監視される立場にあった。そういう経営上の社内事情もあり、年度初めに各事業部門から研究開発投資を引き出すのが一苦労で、景気が傾くと投資額が減額され、研究者を養えないので、研究を打ち切り、研究者を事業部へ転属させなければならないことも時たまあった。ことほど左様に、研究開発といっても、気楽にマイペースでやれるわけではなく、本社や事業部門から機会あるごとに厳しくチェックされ、常に、その投資効果を追求されていた。そんな中で、研究員のパフォーマンスを最大限引き出し、できるだけ早期に活用可能な成果を得るには、職場環境や人材マネジメントにおいて、それなりの工夫が必要であった。

研究開発の仕事が、事業部門の仕事と異なる点は、未知の領域へ挑戦し新たなものを生み出す行為なので、より創造性が要求される職務であるという点である。もとより、ルーチン型ではないので、場所と時間に縛られ気持ちが萎縮していたのでは、なかなか自由な発想は生まれない。創造性が発揮される環境とは、一言で言えば、セキュアベース(安全基地)があるということである。丁度、子供が母親という安全基地が確保された中で、安心して羽を伸ばし好奇心に駆られ自由に探索ができるように、会社においても研究組織の上司や同僚と部下との信頼関係が築かれているのが、創造力が掻き立てられるベストの状態と言える。自由な雰囲気の大部屋の中で、複数の人間が「ワイワイガヤガヤ」とブレインストーミングすることで、お互いが刺激され、多くの情報が飛び交ううちに、思いがけない発想が浮かんだり、独創的なアイデアを思いついたりすることは往々にしてあるものである。研究は思索に時間を要する孤独な仕事であり、ともすると袋小路に入り堂々巡りになりがちである。そんな時、研究者仲間から刺激を受けたり、何気ない会話の中から、悩んでいた問題解決の思わぬ糸口がつかめたりすることも少なくない。ただし、その場は、ブレインストーミングの鉄則にあるように、管理のための審査会ではないので、リーダーやまとめ役は必要であるが、社内のしがらみに拘束されず、意見やアイデアが批判されることがなく、自由に自分の発想を表現できる場であることが望ましい。本来、コミュニケーションは、何を言い出すかわからない他者を相手に、一つ一つの言葉を即座にやりとりするわけだから、まさに、ひらめきの連続で、創造力を養う格好の道場と言える。よく、環境が人を育てるというが、研究組織のあちこちでブレインストーミングが湧き上がる雰囲気と、それを許容し、むしろ尊ぶ企業風土があることが大事である。そもそも、人間の楽しい、嬉しいという思いは、不確実性や偶有性の中に身を置きそれに対処することを通じてもたらされる感情で、創造的行為に伴い、脳にドーパミン(報酬としての脳内通貨)が分泌する(与えられる)ことにより、人間は日々生き生きと生活できるというのが、脳科学的な解釈のようである。

研究者のやる気を保持する上で、良好な研究環境、場とともに重要なのが研究開発評価である。研究開発は投資である以上、開発成果に対する評価が問われることになる。開発成果の適正な評価は研究者のモチベーションに直結する。研究開発の評価手法としては、有形のものと無形のものとがある。有形のものは業績への貢献である。これは、研究開発した成果が、どのくらい事業部門の業績に寄与したかを問うもので、それまでにかかった研究費に対するリターンとして、ある程度定量的に表示することが可能である。一方、業績以外の無形の研究開発成果としては、論文発表や専門分野における学会などからの表彰・受賞などが挙げられる。これらを数量的に扱うのは難しいが、社のステータスやブランド価値の向上に貢献するのは確かなので、正当に評価する必要がある。特に、基礎研究は、初めから事業部門を通じて売れ筋が決まっている応用研究と異なり、大化けする可能性もあるけれども、最終的に、海のものとも山のものともわからないケースも少なくない。そういう長期間を要するテーマを担当する研究者のモチベーションを維持するためにも、無形ではあるが間接的な評価も重要な意味を持つ。

いずれにしろ、研究開発成果を実際の実務に結びつけるのは、それが汎用性の高い将来性のある根幹的なものになるほど、容易ではない。事業部門への技術移転にも手間を要する。しかし、研究開発投資は会社を存続する上では避けて通ることのできないものであるのは確かであり、良好な研究成果を得るためには、研究者が仕事をしやすい場の提供と、研究者のやる気が途中で失せないように周囲が辛抱強く見守ることが、何にもまして必要なことのように思う。

※風間草祐

工学博士(土木工学)。建設コンサルタント会社に勤務し、トンネル掘削など多数の大型インフラ工事に関わる傍ら、自由で洒脱な作風のエッセイストとしての執筆活動が注目される。著書に『ジジ&ババの気がつけば!50カ国制覇—働くシニアの愉快な旅日記』『ジジ&ババのこれぞ!世界旅の極意—ラオスには何もかもがそろっていますよ』『サラリーマンの君へ—父からの伝言—』『ジジ&ババの何とかかんとか!100ヵ国制覇』『すべては『少年ケニヤ』からはじまった: 書でたどる我が心の軌跡』『人生100年時代 私の活きるヒント』など。「社史」を完成した企業の記念講演の講師も受託する。