自費出版-社史・記念誌、個人出版の牧歌舎

社史編纂・記念誌制作

風間草祐エッセイ集

20.アカデミーの光と影−学会というもの−

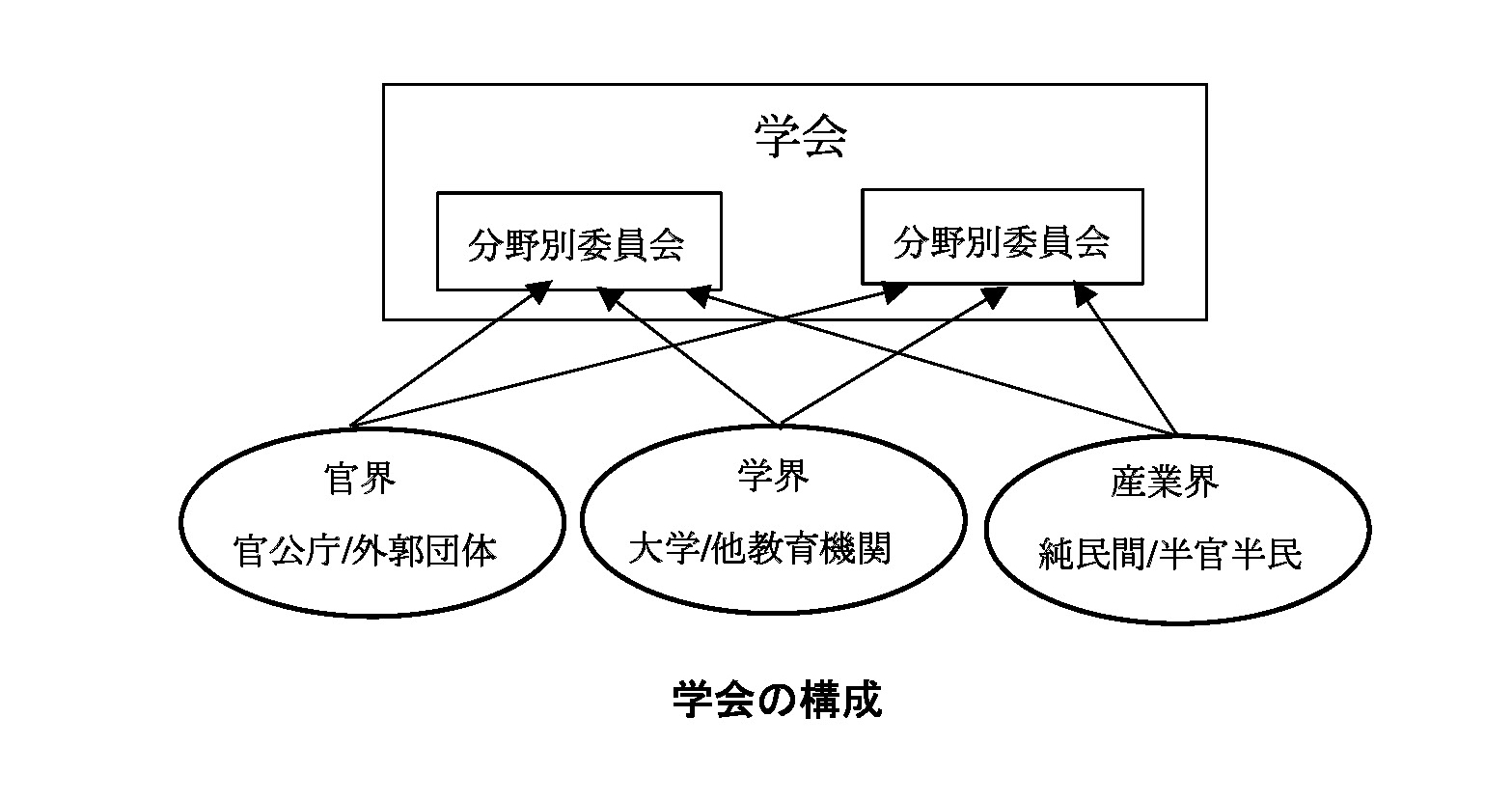

会社は、色々な分野の仕事をしており、各分野ごとに学会というものがある。学会には、賛助会員といって会社などの組織も加入しているが、個人加入が基本であり、社として加入を強制しているわけではなく任意なので、会費も個人負担となる。学会は、図に示すように、大学などの教育機関からなる学界、官公庁や公社・公団などの外郭団体からなる官界、民間各社からなる産業界からのメンバーで構成されている。専門分野ごとに委員会が設立されており、その運営は会員からの会費で賄(まかな)われている。毎年、定期的に年次学術会議と称する全国大会が、大概、各地域の主要大学を会場にして開催され、全国から会員が集積する。自分も、20代の後半から、仕事を通じて得られた成果を見開き1ページ程度の論文にしてよく発表していた。論文を投稿するには、会員であることが条件だったので、それが会員になったきっかけであった。それ以来、現在まで45年近く、退職してからも会員を継続している。

年次学術会議に行くと、細かく専門分野ごとに分けられたセッションが設けられており、一人5分前後であったと思うが、代わる代わるに論文を口頭発表する。意識的に、毎年途切れることなく連続して発表するようにしていたが、そのうちに顔も覚えられ、誰が何をやっているかも自ずとわかってくる。お互い切磋琢磨していたので、たまに1年発表しなかったりすると、「あいつは、もう諦めたのか、戦線離脱か」と思われかねなかった。発表の後、質疑応答が行われるが、当然その席にはその分野の権威と呼ばれる人も来ており、直接、発表論文に関する評価や見解も聞くことができるので、格好の武者修行の場でもあった。論文書きは仕事とは別なので、就業時間内にやるわけにはいかず、やむなく、仕事が終わってから、現場事務所に泊まり込んだりして、夜を徹して執筆に没頭するなど、労力を要するものであった。いつも脱稿した直後は「金輪際書くまい」という気分に襲われるのが常であった。書き上げたその足で北海道へ飛び、口頭発表して、日帰りでとんぼ返りしたこともあった。学会は、機関誌を定期発行しており、不定期に専門書も刊行していたが、次第に専門分野内でも名前が知られるようになり、共著で専門書を執筆したりするようになった。また、専門分野に関する基準書やマニュアルなどを刊行するのも学会の役割であったが、そういうものにも関わるようになった。学会という名前はついていなかったが、実質、学会のような専門家が集まる団体もあって、そこは同じ分野の国際的な組織の日本支部みたいな位置づけになっていて、そのメンバーとして、国際会議にも何度か論文を発表しに行ったこともあった。

40代後半までは一人の専門家としていくつかの学会で委員として活動していたが、50代になると、専門家というよりも組織人としての立場で参画することが多くなってきた。そういう場合は、建前はあくまで個人の任意参加なのだが、実際は会社の看板を背負って参加しているようなものなので、他の委員からもそういう目で見られていた。前述したように、学会は学界、官界、産業界とわけられ、さらに、産業界もゼネコンやコンサルタントなどの純民間の他に、鉄道や電力などのいわゆる半官半民のグループもあるので、会社の代表というよりも、コンサルタント代表だったり、純民間代表だったり、あるいは産業界代表だったりと、色々な組織を背負って参画するケースが出てきたので、ケースバイケースで立場をわきまえて振る舞わねばと肝に銘じていた。

学会は、やはり学界である大学が中心の組織あることは確かである。たとえ、所属が大学、官庁、民間と分かれていても、同じ大学の同じ学科を卒業した者同士なので同窓会みたいな雰囲気があり、卒業生同士の絆も強い。そうなると、自ずと大学の序列がものをいう場面が少なくない。会長は2年の任期で交代していたが、外見上は、所属が学、官、民の人が交代制で、そのポストについているかのように見えても、実は、そのほとんどが同じ大学出身者であるということは、往々にしてあった。もっとも、同じ大学出身者の中でも競争があり、上昇志向の強い人は、不祥事などで本命と思(おぼ)しき人が出馬できないようなときに、機に乗じて、順番を無視するという掟(おきて)破りをしてまで会長の座を射止めたというのを身近で目撃したこともあった。人の紹介で、分野を問わず、民間の学位取得者だけが集まる〇〇アカデミーと名づけられた団体に顔を出したことがあったが、会合に出席し話をしているうちに、やはり、最高学府と呼ばれる大学出身者の集まりであることが判明したこともあった。また、全く場違いであったが、官庁出身者だけの集まる○○倶楽部と呼ばれる団体を覗いたことがあったが、やはり、そこも最高学府と呼ばれる大学の卒業者ばかりで、その中で、どの学部卒であるかが問題のようで、はっきりとした序列があり、官公庁の序列とも符合していることも分かった。最高学府といわれる大学を出た人は、東か西かは別にして、卒業年次だけしか口にしないものである。どの大学の出身であるかどうかは、言わずもがなというところなのだろう。

社会に出て、若い頃から、学会に出入りしたことにより、専門性を磨く上で随分役立ったと思う。普段、なかなか、個人的には知り合いになれない、大学、官庁の人とも、共通の専門性を有するということで知り合いになれたし、人脈もでき見識や視野も広がったというのも事実である。その一方で、サラリーマン人生の終盤戦にきて、社外の世界に頻繁に接するようになり、学歴格差や学閥が歴然とあることを、否応なく知らされた気がする。若い頃からも、薄々感じてはいたが、社歴を重ねるにつれ、社会人になってからの努力だけでは、なかなか、乗り越えることのできない壁であることもわかった。主な受注先が民間の場合が多い業界に身を置いていれば、それほど感じなかったかもしれないが、官庁とのかかわりが強い社会資本整備(公共事業)に関わる業界だったので、学会などの外部活動をしていても、そのことを如実に感じたのかもしれない。

現役時代、随分多くの最高学府と呼ばれる大学の出身者と付き合った。色んな性格の人がいたが、共通していえることは、自分よりラベルが上か下か、それをやったら損か得か、失敗することはないかということを、執拗に気にするということである。勘定高いというか、そうしなければ、子供の頃から競争を勝ち抜いてはこられなかったのであろう。失敗さえしなければ、黙って何もしなくても、自然と周りが神輿(みこし)を担ぐように押し上げてくれると思っているからかもしれない。身近にいたその中の一人の人は「高校時代、皆が遊んでいるのに我慢して勉強し難関大学に入学したのだから、存分にその利点を活用するのが当然である」と豪語していた。自分たちは、社会において選ばれし人々であり、特権階級にあると言わんばかりの口調であった。今、もしも同じような考えを持っている人がいるとしたら、社会正義を提唱するハーヴァード大学のマイケル・サンデル教授が、格差について質疑応答という形で学生たちに説明したエピソードを紹介したいと思う。学生たちはサンデル教授に対して、まず、最初に「自分たちは才能とは別に努力したからこそこの大学に入れたのである」と主張する。次にサンデル教授の「ならば君たちは兄弟の中で何番目か」という問いかけに対して、学生の75〜80%が第1子だと答える。さらに、一般的な家庭では第1子に教育を施(ほどこ)すという統計を見せ、「君たちのほとんどが第1子であるのは、はたして君たちの努力によるものか」と続けると学生たちは口籠(ごも)ってしまったという話である。ことほど左様に、人間は、今、自分が他の人と比べ優位な立場にあるのは、自分が努力したからだと思いがちで、自分が恵まれた環境にあったことを忘れがちなものである。親方日の丸といわれる官主導型の日本社会において、学歴偏重を無くすことは一朝一夕には難しいのかもしれないが、少なくとも、学会活動のような個人が自由に参加し意見を述べられる場においては、出自による差別がないように、少しずつでもできることから改善していくべきだと感じる。

※風間草祐

工学博士(土木工学)。建設コンサルタント会社に勤務し、トンネル掘削など多数の大型インフラ工事に関わる傍ら、自由で洒脱な作風のエッセイストとしての執筆活動が注目される。著書に『ジジ&ババの気がつけば!50カ国制覇—働くシニアの愉快な旅日記』『ジジ&ババのこれぞ!世界旅の極意—ラオスには何もかもがそろっていますよ』『サラリーマンの君へ—父からの伝言—』『ジジ&ババの何とかかんとか!100ヵ国制覇』『すべては『少年ケニヤ』からはじまった: 書でたどる我が心の軌跡』『人生100年時代 私の活きるヒント』など。「社史」を完成した企業の記念講演の講師も受託する。