自費出版-社史・記念誌、個人出版の牧歌舎

社史編纂・記念誌制作

風間草祐エッセイ集

30.ペットの一生−家族の一員として−

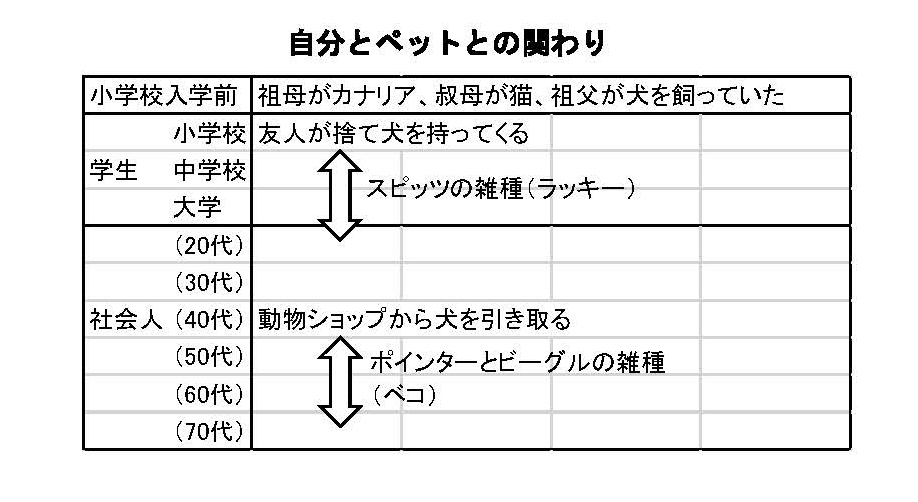

自分が子供の頃は、普通の家庭でも、大概、動物を飼っていた。我が家でも、数羽の鶏を飼い、卵を食していた。愛玩用に動物を飼ったのは、表に示すように、カナリアが最初ではなかったかと思う。同居していた祖母が面倒を見ていたが、初めは3羽だったのが、次々に増えて、最盛期には10数羽になったと記憶している。餌をやりすぎ糞詰まりで死んだり、うっかり鳥籠の餌を取り替えるときに、引き出しの奥にカナリアがいるのを見逃して、戻すときに押しつぶしてしまったりしたこともあった。生き物のあっけない死を目の当たりにしたのは、このときが初めてだったのではないだろうか。同時期に同居していた叔母が猫が好きで、取っ替え引っ替え猫を飼っていたが、一番初めの猫は、外から帰ってきて家の中に入るとき、雑巾の上で足を拭いてから上がってくるというのを、叔母が自慢げに話していた。猫は死ぬ姿を人に見せない習性があるのか、その猫も次に飼った猫も、姿を見かけなくなったと思ったら、隣の家の屋根裏で死んでいて、気づかずに隣の家に大変迷惑をかけたのを憶えている。その後、その叔母が嫁(とつ)いでから猫は飼わなかったが、自分が小学校高学年のとき、もうひとりの叔母一家が、訳あって同居することになり、それまで飼っていた猫も一緒に来ることになった。それを聞いて、父が独身の頃、頭にきて猫に熱湯をぶっかけたことがあるくらい大の動物嫌いだったのでどうなるかと心配していたところ、叔母が、流石に猫まではと思ったのか、亭主(叔父)にその猫をどこかに捨てに行かせたようだった。ところが、動物は飼い主の居場所が本能的に分かるらしく、しばらくして、忘れた頃になって、ボロボロになりやせ細った姿で戻ってきた。しかし、無情にも、また、自転車の荷台に乗せて、さらに遠くまで捨てに行ったようであったが、2度と再び帰ってくることはなかった。そんな顛末(てんまつ)を傍(はた)から見ていて、子供心に、やるせない気持ちになったのを憶えている。

かすかな記憶で名前も憶えていないが、子供の頃、犬も飼っていた。当時は何処の家も同じだったと思うが、放し飼い状態で、祖父が面倒を見ていた。周りは畑ばかりだったし、自家用車を持っている家などなくて、交通量も少なかったので、それでも危なくなかったのだろう。その犬の記憶としてあるのは、一度、いわゆる「犬殺し」と呼ばれていた市役所の野良犬の駆除係の人が、自転車でその犬を追いかけて来て、家に逃げ込んできたことがあったぐらいである。その犬の最後がどうであったかは定かでないが、いつの間にか、どこかに雲隠れしてしまってそれっきり帰って来なかったような気がする。

はっきり、自分が意識的にペットを飼ったというのは、小学校5,6年の頃である。友人が、生まれたばかりのまだ目も開いていない捨て犬3匹が入った箱を、飼う気があるかどうかというので持ってきた。家族と相談した結果、とても面倒見られないというので断ると、やむなく友人は家の前の畑に捨てに行ったようであった。翌日、気にかかりその場所に見に行ってみると、3匹の内の1匹がまだ息があった。折角、生きながらえたのだからと、親を説得しその犬を飼うことにした。名前は、幸運な犬ということで「ラッキー」とした。母乳代わりに牛乳をスポイトで飲ませるだけで育てたが、生命力があったのだろう、順調に大きくなっていった。子犬になるに従い犬種がわかるようになり、どうやらスピッツの雌であることがわかった。スピッツの特徴なのであろう、小柄であったが「キャンキャン」とうるさかった。その頃は、ドッグフードもなくて、家族の食べ残しをあげていたが、さしたる病気にかかることもなく成犬になり、子供を産んだこともあった。室内でなく、家の床下で飼っていたせいか、年中ノミがたかり、それを捕るのが大変で、地肌をはっているところを捕まえて爪で挟み、何10匹も殺したことがあった。死んだのは、自分が就職し家を出て寮にいるときだったので、15年近く生きた計算になるが、最後の頃は、餌をネズミに取られても、それを追いかける気力もなく、見ているだけだった。

それから25年前後、ペットとは無縁であったが、40代後半、仕事上の人間関係の確執からくるやりきれなさや、自分の無力さ無念さを味わい気落ちしていた頃、癒(いや)しの為に犬を飼うことにした。当時は、番犬用だったのだろう、向こう三軒両隣とも犬を飼っているのが普通で、大概、外で飼っていた。特に、血統書付きの犬を求めていたわけではないので、近くの動物ショップに行き預けられていた雑種の雄の子犬を引き取ることにした。名前は、毛並みが牛のように白に黒のまだら模様だったので「べコ」と長男が名付けた。店からもらい受けるとき、どんな犬種同士の雑種か店主に聞きそびれたが、徐々に、大きくなるに従い、その姿、格好から、どうやら洋犬のポインターとビーグルの雑種のようであった。どちらも猟犬なので、成犬になるに従い、だんだん闘争心が芽生え、本領を発揮し始めた。その一方、閉所恐怖症なのか、犬小屋は買い与えたのだが、そこには入らず玄関に敷いてやった毛布の上で暮らしていた。人を見かける度に吠えていたが、瞬発力が強く、首輪で喉を潰(つぶ)すほどの勢いであった。余りに血気盛んなので、一度、獣医に聞いたことがあったが、犬種のせいか個体の個性のせいかわからないが、血液中の何かの数値が通常よりも大きいので、血の気が多いのだと説明された。

朝6時になると、体内時計があるのか「ワン」と一声鳴き、散歩を催促する。放っておくと鳴きやまなくなり近所迷惑なので、こちらも急いで飛び起き、そのまま散歩に出かけなければならなかった。散歩中も、親の血を引いていたのか、闘争本能が強く、視界に他の犬が入ると、身体を伏せ今にも飛び掛かりそうに身構えていた。相手が子犬だったり、自分より体が小さかったりした場合は相手にしないが、身体の大きな雄には凄まじく吠えたて、喧嘩をしかけるので、近所の嫌われ者だった。そのうちに、相手がベコを見つけるや否や、そそくさとルートを変えて立ち去るようになっていった。それほどベコは雄には闘争的なくせに、相手が雌だとわかると、尻尾を振ってあからさまに近づいていった。人間でも男性より女性が好きで、ダスキンのおばちゃんに、ちょっと何かもらって簡単に手懐(てなず)けられてしまったこともあった。臆病(おくびょう)なくせに、向こう気の強さ丸出しの振る舞いを見て、誰かが「犬は飼い主に似る」と言うのを耳にし、飼い主としてはいささか心外であった。犬を飼ったのが、3人の子供が中学から大学生の思春期から青年期だったこともあり、子供たちもべコをかわいがると同時に、よくいじっていた。年賀状に載せる家族写真に、むりやり干支の兎や馬の格好をさせ、面白がったりしていた。ベコは、飼い主の序列をよく見ていて、散歩も三男が連れ出そうとすると、「何でこんなやつに連れていかれなくてはならないのか」と不満げであったのが思い出される。プライドが高く、家の敷地内ではけして用は足さず、それでも、繋がれていて我慢できないときは必死に排出物を隠そうとしていた。一度、家族で出かけるので、弟の家に預けたことがあった。迎えに行き、影からそっと見ていると、用を足した後、排せつ物を隠すために一周して鼻で土をかぶせて、甘食のような山を作っているのを確認したこともあった。

ペットを飼っていて困ることの一つに、気軽に旅行に行けないことがある。子供たちに、留守の間、世話を頼むとしても、それぞれ生活があるので限度がある。やむなく、留守中の飲水も充分用意し、食べるとドッグフードが自動的に落ちてくる装置を置いてやったことがあった。4〜5日して帰ってくると、喜んで飛び掛かってくると思いきや、予想に反しておとなしく、眼が定まらず、少し表情がおかしくなっていたことがあった。食欲がないのか、ドッグフードも全然食べていなかった。一種のノイローゼになったのだろう。威勢が良さそうに見えて、内実は、随分、ナイーブだということも分かった。それ以降、旅行に出かけるときは、かかりつけの獣医の所へ預けるようにした。預けている間中、寂しくて、うるさく鳴くので、他の犬に迷惑ということで、いつも注射を打たれて、眠らされていたようであった。その獣医には、癲癇(てんかん)でかかっていた。飼い始めた当初は気づかなかったが、ある時、散歩中、急にくるくる回り出し、ばったり倒れたことがあった。眼が緑色になり泡を吹いていたので、こちらもどうしたのだろうと、大変驚いた。しばらくすると、発作が収まり、本人は状況がわからないようで、キョトンとしていた。心配なので、早速、獣医の所へ連れて行き、癲癇(てんかん)であることがわかった。それから、その獣医に定期的に通い薬をもらうようになった。それまで、他の獣医にも何回かかかったことがあったが、ベコは治療を嫌がって一切受け付けなかった。しかし、その獣医にだけはべコも心を許して、言いなりになっていたようだった。なお、犬の診療は保険が効かないので、毎月の診察料と薬代は人間よりもかかっていたように記憶している。

そんな世話のやける犬であったが、寄る年波には勝てず、年を重ねるに従い徐々に弱っていった。散歩に行っても、いつも張り合っていた雄犬も、いつの間にかいなくなり、近所でも長寿の部類に入るようになった。癲癇(てんかん)の発作の出る頻度も多くなり、唇に癌もできた。何回か癌の切除手術も行ったが、人間のように胃カメラを入れるわけにもいかないので、おそらく、全身に転移していたのではないだろうか。そんな状況は分かっていたが、予(かね)てからカンボジアとベトナムに海外旅行をする予定があり、それを承知で、いつものように獣医にベコを預けて、飛行機に乗った。1週間程度の旅行を終え帰国したその足で獣医の所へ行ってみると、心配が的中し、覚悟はしていたが、既にベコは息を引き取っていた。病院の配慮で既に火葬になっていた。後付けの人間の勝手な感傷に過ぎないかもしれないが、思えば、丁度、その頃、カンボジアのホテルの窓から外を眺めていたとき、犬が数匹、やけにけたたましく騒いだことがあった。虫が知らせたと言うことであろうか。生き物を飼うのは、もうこれっきりにしようと、贖罪(しょくざい)の思いも込めて、近くのペット園に彼の名前を刻んだ墓を建てた。結局、15年生きた。いつも、うるさい犬であったが、その間、泥棒被害にあわなかったのは、知らないところで侵入者を撃退していたからかもしれない。ベコが亡くなってから私の腰痛がひどくなり一年近く悩まされたが、面倒くさいと思った朝の散歩が意外と健康維持に貢献していたのかもしれない。もしかしたら、私のストレス解消のための八つ当たり相手だけでなく、親が見ていないところで落ち込んだときの子供たちの話し相手になっていたかもしれない。人間とは勝手なもので、自分が損したり被害を被っていることには敏感だが、得したり助けられたりしていることには鈍感なものである。「失って初めて有難みが分かる」とはこういうことかと、そのときはしみじみ思った。

ペットを、遊び道具として飼う人もいるが、身近な人を失くすなど、「訳あり」でペットを飼い、それ以来ペットを手放せずに、次々と代わる代わるに飼う人をよく見かける。最愛の人を失くし落ち込んだりしているときには、ペットに救われることは少なからずあるのではないだろうか。ペットは、決して人を差別したり、飼い主を責めたり、裏切ったりせず、ひたすら飼い主に忠実であらんとするので、打ちひしがれている身にとって、精神安定上、良い効果をもたらすことは間違いない。そう考えると、ペットも家族の一員として、人の一生の中でかけがえのない一つの役割を演じているのかもしれない。

人間の場合、順番からいって、子供が生まれるのと、親が亡くなるのは見届けられるが、人が生まれてから死ぬまでを見届けられることは、戦争や病気や事故などの、不慮の出来事がない限り余りないことである。それに対して、ペットは人間よりも寿命が短いので、必然的に、その生と死を見届けることになる。これまで、いくつかのペットの一生を見た経験から、人が親を選べないように、ペットも飼い主を選ぶことができない以上、ペットの一生の運不運は、飼い主次第であると、改めて感じる。かくいう自分も、一時期、ペットを癒しの対象にしていたのは確かであるが、ペットにとって幸せであったかどうかは、ペットに問いただすことはできない以上、永遠の謎である。ペットに対する、自分の接し方を顧みると、あれでよかったのかと忸怩(じくじ)たる思いが湧いてくる。ペットは、生物である以上、食う、寝る、出す、それに適度な運動は欠かすことができないもので、それを誰かが面倒みなければならない。しかし、自分には、もはや、その体力も気力もなく、これからペットを飼ったとしても、その最後を見届けるのは難しい年齢となった。今となってできることとしたら、身近でペットを飼っている人を見かけたら、ペットの気持ちを察し、失礼のない範囲で、ペットにとって良かろうと思うことを、それとなく、アドバイスするぐらいであろうか。

。

※風間草祐

工学博士(土木工学)。建設コンサルタント会社に勤務し、トンネル掘削など多数の大型インフラ工事に関わる傍ら、自由で洒脱な作風のエッセイストとしての執筆活動が注目される。著書に『ジジ&ババの気がつけば!50カ国制覇—働くシニアの愉快な旅日記』『ジジ&ババのこれぞ!世界旅の極意—ラオスには何もかもがそろっていますよ』『サラリーマンの君へ—父からの伝言—』『ジジ&ババの何とかかんとか!100ヵ国制覇』『すべては『少年ケニヤ』からはじまった: 書でたどる我が心の軌跡』『人生100年時代 私の活きるヒント』『風間草祐エッセイ集 社会編: —企業人として思うこと—』など。「社史」を完成した企業の記念講演の講師も受託する。