自費出版-社史・記念誌、個人出版の牧歌舎

社史編纂・記念誌制作

風間草祐エッセイ集

36.日本人にとっての外国語−語学学習奮闘記−

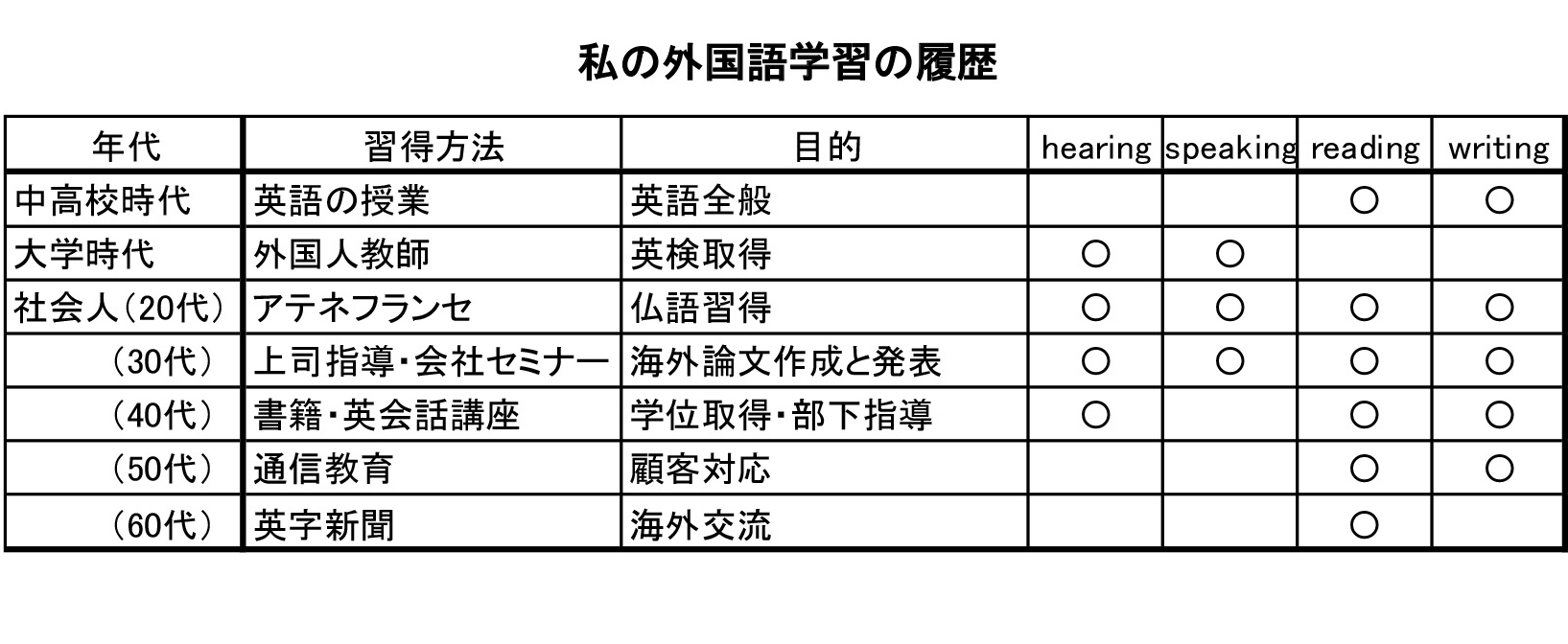

自分が子供の頃は、今のように街中で外国人を見かけることもなかったので、外国語に初めて接したのは、中学校の英語の授業であった。この頃の授業は、表に示すようにreading(リーディング)とwriting(ライティング)が主であったと思う。英語の教師はクラスの担任でもあり、真面目に授業に出ていたと思うが、特に英語に興味を持つこともなく、高校に入ってからも同様であった。ただ、高校の英語の教師が「君たち、英語がいくらできても、それを使って伝えるものがなければ意味がない」と、自己否定みたいなことを言っていたのだけは、今でも耳に残っている。その後、大学受験のための英語の勉強はしたが、英語をもう少し学ばねばという気になったのは、大学4年目になり就職するにあたり、海外の社会資本整備を得意とする会社に就職したいという気持ちが固まり始めてからである。就職するには何か語学の資格を持っていれば有利だろうと英検に挑戦してみようという気持ちから、hearin(ヒアリング)gやspeaking(スピーキング)の力をつけようと、中学時代の友人と3人で、外国人の個人指導を受けに行ったことがあった。午前中、約束の時間にその人の住まいに行くと、本人はまだ起きていなかったり、個人レッスンといっても、身の回りの物を教材にして、コーヒーを飲みながら、行き当たりばったりで1時間前後他愛のない話をするだけだったりで、こんなやり方で力が付くのかどうか疑心暗鬼であった。それでも、卒業する前に、何とか英検2級には合格し、希望していた会社にも入社することができた。

入社後、一つ上の同僚が御茶ノ水にあったアテネフランセで仏語を習っていたことに刺激され、英語だけでなく第2外国語として仏語も必要かと思い、1〜2年間程度であったと思うが、アテネフランセに通ったことがあった。しかし、英語以外の独語など他の外国語に比べれば、当時は多少は分かったが、今となっては、そのほとんどを忘れてしまった。入社4年目になってダムの調査でネパールに行くことになり、外国語(英語)を実際に使う機会が訪れた。しかし、現地で調査員に作業内容を一方的に指示することはあったが、海外部門の社員も同行していたので、顧客と直接交渉するようなことはなかった。調査レポートだけは英語で書かされたが、痕跡(こんせき)が残らないほどに、全面的に手直しされた。仏語もよいが、もっと英語を上達すべきとつくづく感じた経験であった。

30歳過ぎから、仕事上、英語で論文を書く必要性が出て来て、語学全般に拘(こだわ)りがある上司に随分添削指導を受けた。おかげで、専門用語に関しては知識も増え、論文独特の言い回しなどは、ある程度覚えることができた。その頃、勤めていた会社では、社員向けに、就業時間後、社の会議室で語学セミナーを開催していた。先生は、インド人、オーストラリア人など3〜4人替わったが、その中に小太りの黄色人種の先生がいた。初め、日本語を全く話さなかったので、中国人か日系の欧米人かと思っていたが、その実、米国で英語を使いスペイン語を教えた経験のある日本人で、セミナーを離れても個人的に大変世話になった。海外で論文を口頭発表する際には、それに備えて、その先生の紹介で、出発直前に何回か英国人に教示してもらったこともあった。海外へ行き会議に出席したときなど、何度も同じことを聞きなおすと、よく「英語のわかるやつに替われ」と言わんばかりに、嫌な顔をされ、hearing(ヒアリング)ができないと、話がつながっていかないことを痛感した。そんなこともあって、その頃は、豆単を持ち歩くとともに、通勤電車の往復でイヤホーンで英語を聞いたりしていた。40代初めになり、学位取得を志してから、再び、英語の必要性が出てきた。学位取得の要件として、査読付きの海外発表実績を問われるからであった。英文の論文は、いきなり英文で書こうとすると、端折(はしょ)ってしまうので、まず初めに日本語で書き、それを自分で英文に翻訳し、しかる後に専門の翻訳の人に見てもらい修正してもらうようにしていた。

40代後半、学位取得が引き金になり、中央研究所に転属になった。中央研究所には、インド人、中国人、スリランカ人などの外国人の部下がいて、それらの部下とコミュニケーションをとるため、英語を必要とした。Hearing(ヒアリング)力を鍛えるため、NHKの英会話講座などを視聴するようにしていた。途中、4〜5年の本社勤務を経て50代になり、再び、中央研究所の管理責任者になったが、その時は、海外からの顧客も多くなり、度々、挨拶したり研究所内のことを英語で説明したりする必要性がでてきて、再び、英語に取り組むこととなった。一度、自分で話す内容の英文を書き、それを英語のよくできる部下などにチェックしてもらっていた。会社の中には、海外の仕事がやりたくて入社してきた人が多くて、語学の達者な人が少なくなかった。TOEIC900点、英検1級は珍しくなかった。自分の場合、海外にアサインする上で語学力の証明が必要ということになり、TOEIC試験を受けたことがあったが、通信教育などを利用し対策を講じてみたが、結局600点にとどかずじまいであった。

60代になると、立場上、海外現場に視察に行ったり海外での会議に出席したりする機会が多くなった。ベトナム、インドネシア、ラオス、エジプト、インド、韓国、スイス、スペインなどへ行ったが、単独で行くことはなく英語のできる社員が同行していたので、予(あらかじ)め、準備しておけば、致命的に困ることはなかった。しかし、通訳なしで、英語で会議に臨むときなどは、上手く聞くことができないので、話が続かないという場面は随分あった。パーティーの席上でも、英語で会話しなければならないケースもでてきて、そんなときに備えて、予(あらかじ)め、英語で話題をいくつか用意しておいて、タイミングを見計らって持ち出すようにしていた。何も準備をしていないと、話題を持ち出す際、キーワードを知っていても、それがなかなか浮かんでこず、思い出すのに時間がかかってしまい、会話するには遅すぎて使うことができないということは、往々にしてあるものである。また、相手に先に話を切り出されてしまうと、それを正確に聞きとるのが難儀になるので、先手を打ってこちらから話題をもちだすようにしていた。何しろ話題が尽きてしまったら、沈黙するしかないので、英字新聞を購読するなどして、世界的な話題のネタを仕入れるように努めていた。なお、英語は、案外、英国人や米国人のような母国語の人ほど速くしゃべるのでわかりづらく、かえって、母国語でない外国人の方がわかりやすいということもわかった。

60代後半になり、プライベートで海外に行くようになった。仕事と違って、何かを交渉するわけではなく、あくまでお客様なので、気分は楽であった。もっぱらツアー旅行が多かったが、個人旅行もいくつかした。そういうときは、添乗員がいないので、ある程度の語学力は必要となった。おかげで、だいぶ、旅行英語には慣れたが、それでも乗り継ぎなどに手間取ることは度々あった。欲を言えば、クルーズは、もっと英語が堪能ならば、楽しめるかもしれないと思った。様々なイベントが催されるが、会場が笑いに包まれていてもにやにやしているだけで、冗談などを素早く理解するのは、やはり難しいものだと痛感した。

振り返ると、外国語(英語)は、昔から、特に好きというわけでもなく、得意というわけでもなかった。就職するにあたり、資格をとろうと勉強し始め、会社に入ってからは、海外出張や英語で論文を書く必要性から英語を習った。40歳を過ぎ所属部署に外国人の部下がいて、外国からの顧客対応も出てきたり、海外現場に視察に行ったり、海外の会議に出席する機会が出て来て、英語に慣れるために、英字新聞や通信教育などを利用し自主学習した。しかし、これまで色々な方法で語学(主に英語)を学習してきたとはいえ、語学に興味があり好んで継続して学んできたというよりも、必要に迫られて、その都度、付焼刃(つけやきば)的に学習しただけに過ぎなかった。かろうじて、実務上、困らないように、必要最小限の労力で切り抜けてきたというのが、正直なところである。生来、几帳面な性格ではないので、自分用の単語帳を何回か作ろうと試みたが、途中で挫折し長続きしなかった。いつも、用が済むと他のことに気を囚われ、語学のことは忘れてしまっていた。とても、人に勧められるような学び方はしてこなかった。

いつもそうであるが、英語で話そうとすると、日本語で思いつく単語に相当する英語が出てこない。語彙がたりなくて、日本語の場合の1割程度しか、言いたいことが伝わらないもどかしさが常にあった。自分としては、臨機応変にその場の状況に応じて、的確で気の利いた日本語を繰り出せるのが強みであり、売り物だと自負していたのに、それを発揮することができない。日本語の持つ妙を伝えることができない。Writing(ライティング)の場合も、頭の中で、日本語から英語に直そうとすると、単純な表現になってしまい、味気ない文章になる。つらつら考えるに、その理由は、表からも明らかなように、圧倒的に英語を使う現場体験が少なく、外国人と接する臨床経験が不足しているからだと感じる。考えてみれば、言葉は、会話するためのもので、読み書きの前に会話ありきなわけで、その体験が少ないというのが、英語が上達しない致命的な原因であると思う。海外で暮らすことがあったならば、少しは違っていたかもしれないが、今更、時計を逆回りさせるわけにもいかない。それと、自分の場合、余り人付き合いのよい方ではないというのも、英語に馴染めない要因としてあるかもしれない。どちらかというと、人見知りである。だから、外国で暮らすことがあったとしても、積極的に人と接することもしないので、語学力の上達に関しては、大同小異だったかもしれない。もともと寡黙(かもく)な人間が、英語になった途端に、人格が変わったようにべらべらしゃべりだすというのは、かえっておかしいのではないだろうか。

自分に限らず日本人の場合、多国籍国家のように色んな人種が入り混じって生活しているわけではなく単一民族なので、外国語を普段使わなくて済んでいるし、あえて、使う必要もないわけである。従って、本気にならないから身に付かないし、必要に迫られないから上達しないのである。そう考えると、いつまでたっても外国人の英語で、ネガティブに追いつかないのは致し方ないことのように思う。しかし、これまで語学に関して色々やってみて思うことは、語学は通じればよいという開き直りも大事な気がする。日本語のように凝った表現ができなくても、多少、broken(ブロークン)でも伝わればよいのではないかということである。それよりも、最近は、日本語の上達の方が、より意味があるのではないかと思うようになった。バイリンガルのように、外国語に長けていることは羨(うらや)ましいし、目指すべきことかもしれないが、その前に、かつて高校の英語教師から聞いたように、何を伝えるかが肝心である。そして、伝えるべき物事を何語で考えるかということであるが、単なる事象の伝達ならまだしも、自らの考えを述べるとなると、思索を必要とするので、母国語に頼らざるを得ない気がする。日本人として生まれた自分の場合は、言うまでもなく日本語である。思索を深めたり、言いたいことを正確に表現したりするのは日本語でしかできない。退職し、外国語を仕事上使う事もなくなったせいかもしれないが、折々で変化する心の機微(きび)に触れられるような精緻(せいち)な表現のできる日本語を母国語とする日本人に生まれたことを、今は幸運と思えるようになった。

※風間草祐

工学博士(土木工学)。建設コンサルタント会社に勤務し、トンネル掘削など多数の大型インフラ工事に関わる傍ら、自由で洒脱な作風のエッセイストとしての執筆活動が注目される。著書に『ジジ&ババの気がつけば!50カ国制覇—働くシニアの愉快な旅日記』『ジジ&ババのこれぞ!世界旅の極意—ラオスには何もかもがそろっていますよ』『サラリーマンの君へ—父からの伝言—』『ジジ&ババの何とかかんとか!100ヵ国制覇』『すべては『少年ケニヤ』からはじまった: 書でたどる我が心の軌跡』『人生100年時代 私の活きるヒント』『風間草祐エッセイ集 社会編: —企業人として思うこと—』など。「社史」を完成した企業の記念講演の講師も受託する。