自費出版-社史・記念誌、個人出版の牧歌舎

社史編纂・記念誌制作

風間草祐エッセイ集

37.「学び」の楽しさ−知識欲・親交欲・体験欲−

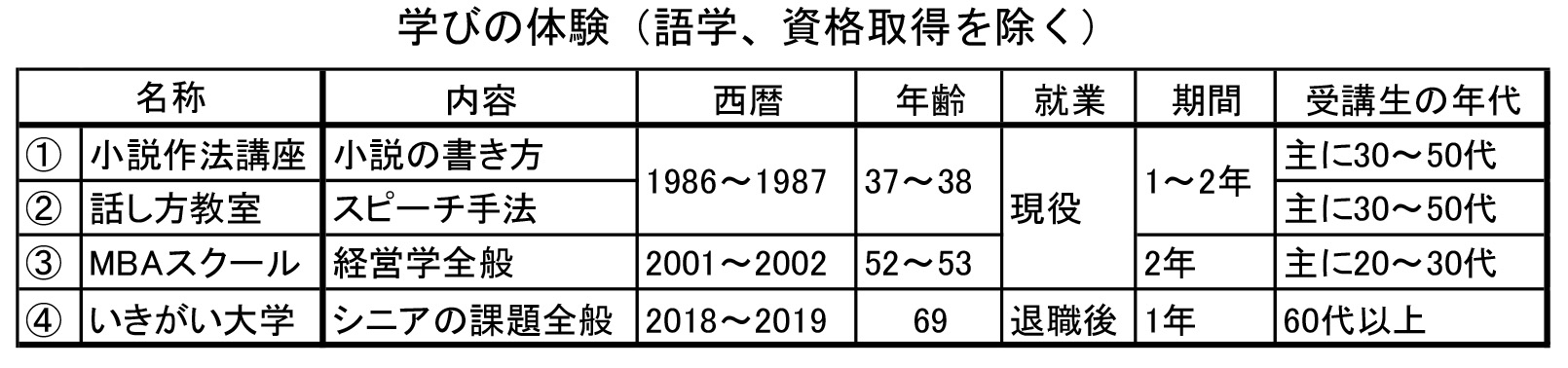

サラリーマンになってから退職後の現在に至るまで、語学習得や資格取得のための学習は別にして、好奇心に駆られて、あるいは興味本位で、表に示すようなスクールや教室と呼ばれる所に4回通ったことがあった。内容はもちろん、時期や期間も異なっていたが、学生時代に戻ったようで、学ぶ楽しさを味わうことができた体験であった。

36歳で急性肺炎になり、その復帰後、折角だからこの際一時仕事人間から離れ、これまで縁のなかったことにも手を出してみようと思い、手始めに、「小説作法」を教える四ツ谷の外堀通りにあったカルチャーセンターに顔を出してみた。それまで、技術論文はそれなりに書いてきたが、文学と称するものは書いたことがなく、嫌いではなかったので、命拾いしたついでというわけではないが、自分の文章力がどの程度通用するものか試してみたいというスケベ心もあり、門を叩いた。受講生は15名前後で、主に、30〜50代の老若男女が集まっていた。皆、職業は持っているようであったが、密かに、『新潮』、『群像』、『文芸』、『文学界』、『中央公論』などの名だたる雑誌の新人賞を狙っていて、あわよくば文筆家として身を立てようと思っている人が多く、自分みたいな冷やかし者は少なかったような気がする。土曜の夕方の2時間程度であったが、純文学者の伊藤桂一氏を初め数人の現役作家の手ほどきを受けた。講義と共に、各自、小説を書いて冊子にし、それに対して担当講師から批評を受けた。結局、そのカルチャーセンターには2年間通い、その間に数編短編小説を書いてみたが、文章表現はさておき、やはり、自分のような平々凡々のネタではいくら飾っても限界があることがわかった。その内のいくつかを新人賞に応募したこともあったが、もちろん、箸にも棒にも引っかからなかった。指南役から「詩人は絶壁に立っているようなもので景色は美しいが、一歩間違うと奈落の底に突き落とされる」という言葉を聞かされ、とてもそんな神経をすり減らすようなことには自分は耐えられないだろうと思い、気持ちが続かず、途中で立ち切れとなってしまった。受講生とも教室きりの付き合いで、結局一緒に飲みに行くこともなかった。

同時期に、江川ひろしの「話し方教室」にも顔を出してみた。仕事上、客先で話す機会も多くプレゼンテーションに関してはある程度自信があったので、それが如何ほどのものか試してみたいという、浅はかな気持ちからであった。この教室はビジネスマンの実践スピーチ力を磨くことを目的としていて、毎回、テーマを与えられて順番にショートスピーチを披露し、講師から批評を受け、修正点を指摘されるというものであった。受講者は、年代的には30〜50代が主であったが、職業は千差万別で、何も口下手(くちべた)が集まっていたというわけではなく、仕事をよりうまく進める上で会話力に磨きをかけたいという人が多かった。そのせいか、人相手の仕事の人が多かったかもしれないが、中には現役の医者もいて、「よくトイレの洗浄水を色つきにしている人がいるが、尿の色や匂いから健康状態を推し量ることができないので、素人の浅知恵だ」と言っていたのが印象に残っている。仕事を終えてから新宿にあった教室まで通ったが、自分が上出来と思っても、受けを狙ったような気負いがあるのを見透かされてしまい、いくら話術が巧みになっても、掛け値なしで本気で臨まない限り相手の心には響かないことを思い知らされ、「話し方」と言うよりも「生き方」を考えさせられた体験であった。レクチャー終了後飲み会に行ったり、講師の先生の自宅にお邪魔したりしたこともあったが、教室の創設者の江川ひろしを教祖のように仰ぐ傾向があり、若干、宗教染みていた感もあったので、どっぷりとつからないうちに、1、2年の内に自然に足が遠のいていった。

50代の初め、国内部門の業績低迷からの回復を目的に、本部内に改革会議が組織化され、その事務局を4年間務めたことがあった。何とか山積した諸課題の解決を図ろうと、それまでの拙(つたな)い経験と勘を頼りに見よう見まねで実現可能な施策を打ってみたが、なかなか最善手が見つけられなかった。そんなとき、社内のシニアマネージャー候補者育成研修を通じて、MBA(Master of Business Administration(マスター オブ ビジネス アドミニストレーション))という学問体系があることを知った。現状を打開するには、正面から経済や経営のことを学ぶ必要があることを痛切に感じ、本格的に学ぶならこの機をおいて他にないと思えてきて、会社近くの夜間のMBAスクールを見つけ、思い切って挑戦してみることにした。途中、急に転勤命令が出て中断を余儀なくされ無駄になるかもしれないと思ったが、金よりも時間の方が惜しかったので、入学金と一期分の学費は子供の進学用に貯めておいたものから何とかやり繰りし、後は郵便局から保険を担保に借りれば何とかなると踏んで、まさに「50の手習い」のスタートを切った。

そのMBAスクールにはコースが5つあり、各コースとも10人以内の少人数制で、マンモス大学といわれた時代に育った者としては雲泥の差で、インタラクティブな羨(うらや)ましい限りの学習環境であった。同級生は20〜30代が主であったが、職業は大手銀行、商社、外資系企業、アドベンチャービジネスの創始者、開業医と千差万別で、国籍、性別もまちまちであった。授業は半年ごとのセメスター制で、平日は週2日間、18時半〜22時近くまでの2科目と、土曜は9時〜18時までの5科目を消化すれば、2年間で所定の単位数が取れ、卒業が可能なことがわかった。平日、会議が長引いた時は途中から駆けつけたり、出張でどうしても授業に出られないときは、別な日に昼間の学生用の同一授業に都合をつけ参加したりして遅れを取り戻すようにしていた。授業のある平日は、何時も帰宅が23時を回っていたが、一つ一つの講義に違った驚きあり、約30年ぶりの学生生活は新鮮で、自腹で学費を工面していたせいもあってか、大学時代より学業に身が入った。

在籍した2年間で、必須、選択含めて37科目受講した。1時間半授業で15回開催なので、延べ800時間程度学んだことになる。そのうち、大概の科目は社会人としての経験から思い当たる節があり、それを拠り所に理解を深めることができた。ヒューマン・リソース・マネジメント、組織行動、リーダーシップ論などは、年下の先生よりはこちらの方が社会人としての臨床経験が多い分だけ、自信を持って意見も述べられた。一方、マクロ経済、国際金融、ファイナンス、ベンチャーキャピタルなどの講義は、経験も予備知識も全くなかったため、一から教科書を紐解(ひもと)く必要があった。学校で学んだ成果をできるだけ実践で試してみたいと思い、在学中から、仕事の中に成果を取り入れるようにした。ヒューマン・リソース・マネジメントから学んだアイデアは、若手社員を対象にした研修プログラムの中に取り入れ、企業戦略で学んだバランス・スコア・カードの手法は、会社が属していた協会の中期行動計画の立案や協力会社の長期戦略策定などに活用した。

夜学に通い始めてから半年経った頃、案の定、筑波への転勤命令が出た。それ以降、筑波から四ツ谷へ駆けつけるのは大変だったが、自分に時間の選択権がある場合は、なるべく本社の打ち合わせを午後にして18時半には学校に行けるようにするなどの工夫をした。一見、筑波と本社との往復が多くなるのは大変そうに思えたが、その分移動時間をフルに利用し宿題を仕上げることもできたので助かった面もあった。2年間の学生生活を終え、それまで断片的であった個別の経験が整理棚の中にきちん収まり体系づけられた気がするとともに、新たな整理棚や引き出しも増えたように感じられた。

退職してみると、現役時代は自宅と会社の往復だけだったので、住んでいる地域とのつながりが希薄なことに改めて気づかされた。これからの老後の生活を考えると、地域と何らかのつながりを持つことが大事になるに違いないと考えていた頃、どの都道府県、市町村でも同じような方策がとられていると思うが、埼玉県では、60歳以上のシニアを対象に「いきがい大学」というものが開校されていることを耳にした。対象は60歳を超えていれば誰でもよく、学費として年間2〜3万円支払えば選抜試験もなく入学できるようであった。早速、説明書を取り寄せると、県内の何ヵ所かで開校されていることが分かったので、その中から車で30〜40分あれば通える入間学園に夫婦で入学することにした。入学早々、事務局から言い渡されたことは、現役時代の職歴や立場をひけらかさないということであった。シニアになると、特に男性の場合は、とかく自分が現役時代の自慢話をしがちになるので、くぎを刺したのであろう。同学年は60名程度であったが、10人前後のいくつかの班に編成された。男女比は、男性4に対して女性6で、平均年齢は70歳前後だった。毎週、決まった曜日の朝9時から15時頃まで、午前2科目、午後2科目の授業があった。受講科目は、シニアが直面する問題や課題で、たとえば、老化、健康、相続、趣味など色々であった。参加型なので、一応、事務局の人はついていたが、授業の進行は各班が当番制で行っていた。学園祭や遠足もあり、学園祭は市のホールを借切って行われ、音楽、劇、踊りなどが披露された。我が班は、時流をとらえて、振り込め詐欺を題材にした「私はだまされない」という寸劇を演じた。同年輩というだけの対等な立場で、男女の区別もなく、同世代の悩み(親の介護、兄弟関係、子供や孫の面倒、遺産相続など)を気兼ねなく語り合うことができた。しがらみが無いということは、後腐(あとくさ)れがないので、案外、本音で話ができるものである。在籍したのは1年間であったが、卒業後もクラブ活動の延長で定期的に集まり、ハイキングやオカリナ(ギター伴奏)を楽しんでいる。

これまでの経験から、何かを学ぼうとするのは3つの楽しみがあるからだと思う。一つ目は、知識欲とでもいうのか、それまで分からなかったことが分かる楽しさである。二つ目は、親交欲とでもいうのか、初対面の人と知り合い徐々に親しくなる楽しさである。そして、三つ目は、体験欲とでもいうのか、新たな環境、雰囲気の中に身を置き、居心地の良さを感じる楽しさである。いずれも、未知のものに接し、刺激や感動を味わうもので、全て好奇心のなせる業であり、人間本来の活きる上での活力の源であるように思う。

※風間草祐

工学博士(土木工学)。建設コンサルタント会社に勤務し、トンネル掘削など多数の大型インフラ工事に関わる傍ら、自由で洒脱な作風のエッセイストとしての執筆活動が注目される。著書に『ジジ&ババの気がつけば!50カ国制覇—働くシニアの愉快な旅日記』『ジジ&ババのこれぞ!世界旅の極意—ラオスには何もかもがそろっていますよ』『サラリーマンの君へ—父からの伝言—』『ジジ&ババの何とかかんとか!100ヵ国制覇』『すべては『少年ケニヤ』からはじまった: 書でたどる我が心の軌跡』『人生100年時代 私の活きるヒント』『風間草祐エッセイ集 社会編: —企業人として思うこと—』など。「社史」を完成した企業の記念講演の講師も受託する。