自費出版-社史・記念誌、個人出版の牧歌舎

社史編纂・記念誌制作

風間草祐エッセイ集

41.音楽と私−心の潤滑油−

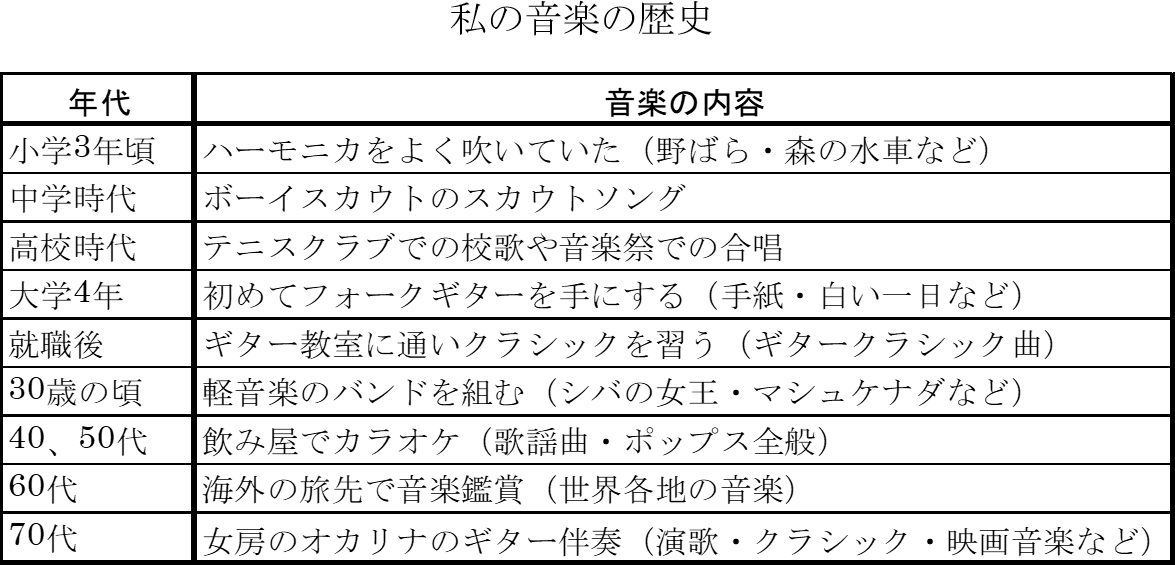

音楽を楽しむのは、霊長類の中でも人類だけが持つ特権と言われているが、自分もこの世に生を受けてから物心つくまで、子守歌を聴きながら寝かせつけられたり、幼稚園で童謡を歌ったりしてきた。ただし、それらはどちらかというと、言われるがままに、あくまで受身の立場で音楽に接してきたものといえる。音楽に能動的に関わるようになったのは、表に示すように、小学校の3年の頃、ハーモニカを手にしてからだと記憶している。丁度、同じクラスにハーモニカが得意な子がいて、その子の家に行って吹き比べをして、唇の両脇が切れるほど、夢中になった。曲目は、学校の音楽の教科書に出てくる唱歌が主であったが、その中の「森の水車」やウェルナーの「野ばら」などは、今でも、ハーモニカで吹けるほど、音階を諳(そら)んじている。

子供の頃の我が家の雰囲気は、音楽とは無縁であった。祖父は職人で、若い頃は粋(いき)で三味線も嗜(たしな)んだようであったが その反動だったのか、父の鼻歌は一度も聞いたことがなかった。父は小学校の教師であったが、自分が音楽全般が得意でなかったせいかもしれないが、音楽に乗って浮かれ調子になることを嫌っていた。我が子が音楽に夢中になると、いつの間にか魂を奪われ、不良になるようなイメージを持っていたのかもしれない。何をやるにしても、調子に乗ることは厳に慎むべきと教えられていたような気がする。母は、好奇心の塊だったので、子供の頃、バイオリンを習ったこともあったようだ。年を取ってから、コーラスとか、詩吟やカラオケもやっていたが、それらに時間を割くようになったのは、主に父が亡くなってからだったように思う。それまでは、父に対する遠慮があったのであろう。

そんな家庭環境で育ったので、小学生の頃、ラジオやテレビで歌を聴くことはほとんどなかった。中学高校になり、巷(ちまた)では、舟木一夫の「高校三年生」など青春を謳歌する歌が流れていたが、そういうものには見向きもせず、音楽と言えば、ボーイスカウトで営火を囲んでスカウトソングを歌ったり、テニスクラブの合宿で朝の練習開始時に校歌を歌ったり、音楽祭で課題曲を合唱したりする位であった。その頃、高校の学園祭で、ギター伴奏でフォークソングを歌うグループがあり、それを聴いてギターには興味があったが、とても家でギターを弾きたいと言いだせる雰囲気ではなかった。

自分が初めてギターを手にしたのは、大学4年に家を出たときで、待ってましたとばかりに、数千円の中古の安いフォークギターを仕入れた。早速、三畳一間の安アパートに友達を呼んでギターコードを教えてもらい、1日4時間近くギターを弾きながら、が鳴り声を張り上げていた。歌っていたのは、もっぱらフォークソングで、岡林信康の「手紙」や井上陽水の「白い一日」などの曲を、指に弦の跡ができ皮が何回も剥けて硬くなるまで弾いていた。クラシックギターに目覚めたのは就職する前だったと思う。高校の友人がクラシックギターで「白い恋人たち」や「禁じられた遊び」などの映画音楽を弾くのを聞いて、自分もそうなりたいと思い中古のクラシックギターも購入した。レコードを聴きながら、長谷川きよしの「別れのサンバ」や「黒の舟歌」なども練習した。就職し東松山の寮に入ってからも、他の寮生から煩(うるさ)いと小言を言われるまで、夜な夜な、ギターを弾いていた。腕前を上げようと、熊谷にあったギター教室に車で通ったこともあった。

それに飽き足らず、本格的にクラシックギターをマスターしようと、御茶ノ水にあった全国展開していたクラシックギター専門の教室にも通うことにした。入ってみると、当時25歳位だったと思うが、皆、自分よりも年が若く、年長の方であった。平均的には大学生年配で、人によっては幼少の頃から、遅くとも中学高校でギターのサークルに入ったことのある経験者ばかりで、大学の後半からギターを始めたという人はほとんどいなかった。個人レッスンは、毎週土曜、教則本に沿って30分ほど先生の前で課題曲を弾き、指摘されたところを反復練習し、次週に見てもらうというものであったが、個人レッスン以外に教室でアンサンブルが編成されていて、その一員になる必要があった。アンサンブルは、ソプラノ、アルト、プライム、バスの4つのパートからなり、ソプラノとアルトは花形のパートで、上手い人が担当した。低音のバスは少人数で、ベテランの年長者が担当していた。残りはプライムで、主に伴奏担当で、自分のような初心者はそのパートに割り当てられた。アンサンブルで、富士山の麓(ふもと)に合宿にも行ったが、ソプラノやアルトの人は、端的にいうと、指が早く動き、とても自分では追いつけないような速さで旋律を弾くことができ、成人になってから初めてギターを手にしたというレベルでは到底無理だと、そのとき感じた。

毎年、教室対抗のコンクールがあり、各教室のアンサンブルがその腕前を競った。練習を通じて、アンサンブルは指揮者の力量が問われるもので、如何に各パートの音を聴き分けられるか、違いが判り修正能力があるか、どこまで的確なダメ出しができるかが、決め手になるとつくづく感じた。指揮者が、未完成の段階で安易にOKを出したら、それ以上上質の演奏はできなくなってしまうものである。これは、何も音楽に限ったことではないが、「蟹は甲羅に似せて穴を掘る」というように、その集団の力量は、それを率いるトップの力以上には到達しないものである。その指揮者である先生から、ギターを取り替えるように、それとなく言われた。それまで、中古で5〜6万の国産のクラシックギターを使用していたが、本格的な輸入物のギターを購入するように勧められた。持っていたギターでも間にあうことは間に合うのだが、先生のギターを借りて弾き比べてみると、確かに、「弘法筆を選ばず」とはいうものの、安い方は、それ以上、いくらうまく弾いても音色に限界があることもわかった。何度もしつこく勧めるので、「先生にいくらかマージンでも入るのだろうか」とも思ったが、皆、既に、外国製の数10万するギターを持っていたようだったので、個人レッスンだけならまだしも、教室対抗のアンサンブルのコンクールに出るとなると、皆に、迷惑をかけると判断し、意を決して、月賦でホセ・ラミレスというスペインのマドリードで制作されたギターを購入することにした。コンクール本番ではビバルディの曲を演奏したが、御茶ノ水教室は確か3位に入賞したと記憶している。その後、1年余りその教室に通い、クラシックのギター曲ばかり数曲マスターしたが、その間に結婚し転勤もあり急に公私ともに忙しくなり、いつの間にか縁遠くなって辞めることにした。

数年後、30歳の頃、同じ部署に幼少から大学までバイオリンを弾いていた男が入社したのを機に軽音楽部を作り、そのメンバーとして参加した。クリスマスパーティーの余興として登場したり、社内の会議室でコンサートなどを開いたりした。曲目は雑多で、小学校の頃親しんだハーモニカを交えたフォークソング、ボサノバの「マシュケナダ」、クラシックの「シバの女王」などを演奏した。それ以降さらに仕事が忙しくなり、30代、40代、50代の半ばまで、音楽と言えば、仕事帰りに飲み屋で、カラオケを歌うくらいであった。レコードやCDを買ったことはなかったので、歌謡曲や流行り歌は、そこで先輩、同僚、後輩たちが歌うのを聴いて覚えたものである。50代半ばになり海外旅行へ行くようになってから、行く先々で、機会があれば、その国、土地特有の演奏や歌を聴きに行った。イタリアでカンツオーネ、ハワイでハワイアン、ブラジルでボサノバ、アルゼンチンでタンゴ、ペルーでフォルクローレ、オーストリアやハンガリーでクラシック、韓国でNANTA、スペインでフラメンコ、ベトナム、タイ、ミヤンマーで民族音楽、インドネシアでケチャダンス、キューバでマンボ、トリニダードトバゴでスチールバン、ジャマイカでレゲエなど、実に、多種多様な音楽を楽しんだ。また、その地方の手作りの太鼓や民族楽器を記念に購入したりした。フィリピンでは、小型のギターも手に入れた。

しかし、カラオケを歌ったり、海外の旅先で多様な演奏を聴いたりしたものの、30代でバンドを離れて以来、70代に入るまでの約40年間ギターを手にすることはなかった。それが、地域の「いきがい大学」に入ったのが縁で、女房がオカリナサークルに入り、その伴奏をやることになり、40年ぶりにギターを弾くことになった。初め、女房の練習会場への送り迎えを専門にやっていたのだが、ひょんなことで、途中から、ギター伴奏をすることになった。伴奏する段になり、埃(ほこり)をかぶったギターケースを開けると、ギター自体は外見上は変わっていなかったが、弦は伸びきっており、上手く音が出るか心配であった。早速、昔を思い出しながら、弦を張り替え弾いてみると、それなりに音は出るようであった。しかし、昔、暗譜していて、半ば無意識に動いていた指はもう思うようには動かず、少し続けると豆が出来そうになる始末であった。思い直して、昔の記憶をたどりながら、ギターコードを何とか思い起こすうちに、優しい曲ならば、伴奏程度はできるようになった。1年ほどすると、発表会の話が持ち上がり、「ひまわり」、「つぐない」、「地上の星」」、「パリの空の下」、「星に願いを」の5曲を伴奏することになった。フォークソングは学生時代、演歌などは、現役の頃、飲み屋で覚えた記憶が残っており、シャンソンや映画音楽はどこかで聞き覚えがあったので、概ね、メロディーはわかった。発表会にはそれが病み付きになり、毎年でるようになり、老人介護施設のクリスマスなどにもボランティアで参加するようになった。昔取った杵柄(きねづか)が、この年になって役立つとは予想だにしていなかった。

振り返ると、音楽に関しては全くの門外漢で、特別な教育を受けたわけでもなく、そういう環境に育ったわけでもなかった。小さい頃から楽器に親しんできた人や音楽を専門にしてきた人から見れば、少しギターを齧(かじ)った程度で、この年になっても「にわか」であることは間違いないであろう。もともと才能があるわけではなく、少しは努力もしたが、人に自慢できる力が身に付いたわけでもない。しかし、経験上、それでも自分なりに音楽を楽しむことはできるものだ。音楽は気持ちを高揚させ、一時、嫌なことも忘れさせてくれる。嬉しいときも、悲しいときも、心の潤滑油となり、励ましてくれたり、気持ちを落ち着かせてくれたりするものだ。この自分にとって魔法の杖ともいえる音楽というものに、これからも折に触れ親しんでいけたらと願っている。

※風間草祐

工学博士(土木工学)。建設コンサルタント会社に勤務し、トンネル掘削など多数の大型インフラ工事に関わる傍ら、自由で洒脱な作風のエッセイストとしての執筆活動が注目される。著書に『ジジ&ババの気がつけば!50カ国制覇—働くシニアの愉快な旅日記』『ジジ&ババのこれぞ!世界旅の極意—ラオスには何もかもがそろっていますよ』『サラリーマンの君へ—父からの伝言—』『ジジ&ババの何とかかんとか!100ヵ国制覇』『すべては『少年ケニヤ』からはじまった: 書でたどる我が心の軌跡』『人生100年時代 私の活きるヒント』『風間草祐エッセイ集 社会編: —企業人として思うこと—』など。「社史」を完成した企業の記念講演の講師も受託する。