自費出版-社史・記念誌、個人出版の牧歌舎

社史編纂・記念誌制作

風間草祐エッセイ集

44.本と人生−読書遍歴を振り返って−

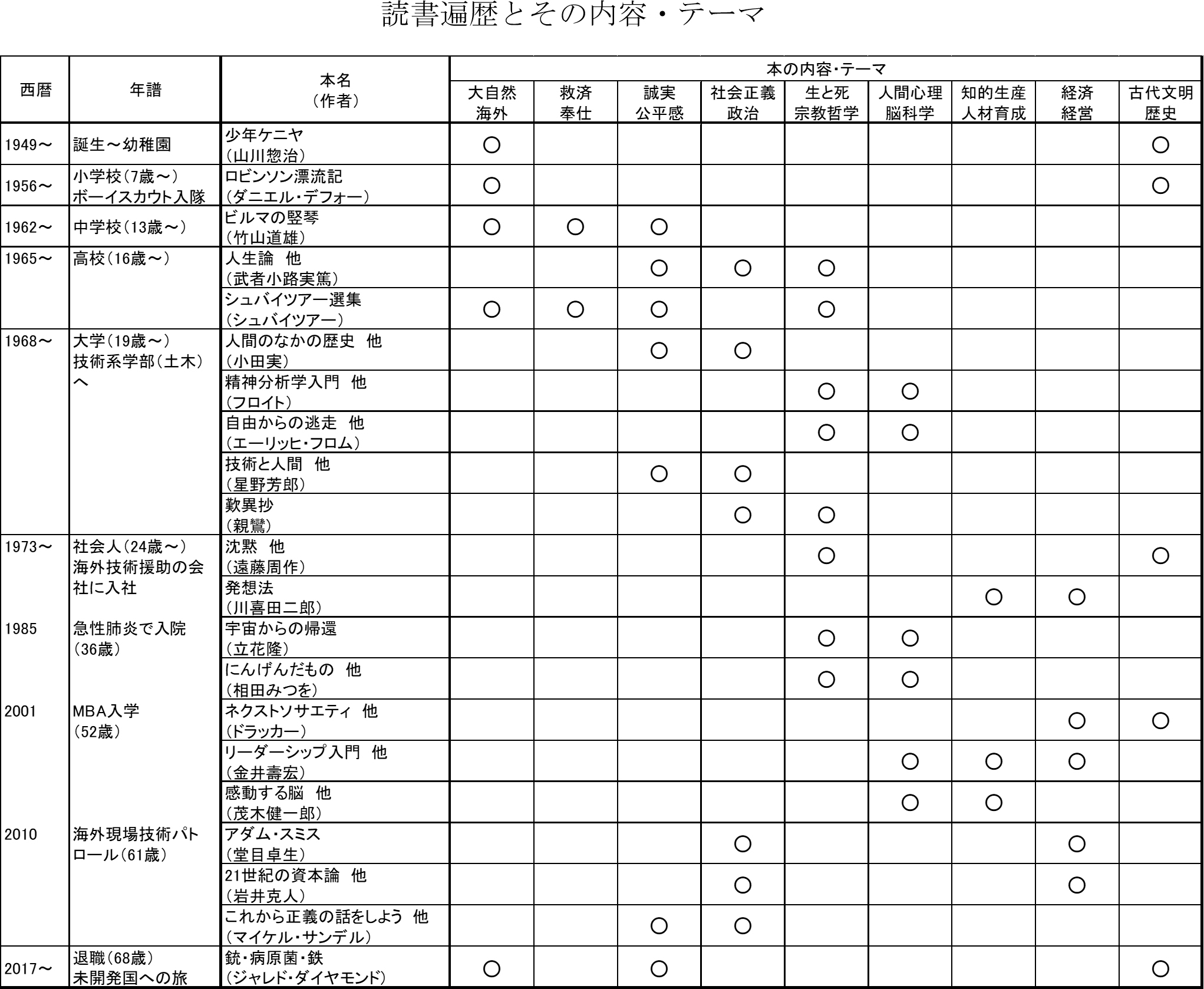

自分は読書家と言われるほど多読しているわけではないが、物心ついてから現在に至るまで、それなりに本は読んできたように思う。これまで読んだ本の中で印象に残っているものを列挙すると、表に示すとおりになる。振り返ると、自分にとって「座右の書」と呼べるものはないが、人生の折節で様々な本と出合い、人生を歩む上で少なからぬ影響を受けたことは間違いない。

自分が本というものに初めて接したのは、おそらく、産経新聞に連載された山川惣治作画の『少年ケニヤ』の単行本ではないかと思う。単行本は全13巻で、当時、まだ、4、5歳だった私は、親の読み上げる声を聞きながら、絵の部分を眼で追うようにして筋書きを理解していたに違いない。毎巻、主人公ワタルが様々な種族の陰謀に巻き込まれたり、恐竜の世界へタイムスリップしたりするなど、スリル満点、まさに血沸き肉躍るドラマチックな展開で、いつも次巻が発売されるのを心待ちにしていたのを憶えている。幼少のときこの本に出合ったことが、大自然、海外への興味を呼び起こし、結果論かもしれないが、後々の進路に大きく影響することになった。小学校に入り、少し読み書きができるようになると、『ロビンソン漂流記』などの冒険ものを好んで読んでいたが、六年生になり、親の勧めもあり何の抵抗もなくボーイスカウトに入隊したのも、大自然の中での野外生活への関心が知らないうちに植え付けられていたからかもしれない。

中学に入り、名著と呼ばれる文学作品にも少しずつ興味を覚えるようになってきた中で、深く心に響いたのが竹山道雄の『ビルマの竪琴』であった。敗戦が徐々に色濃くなり撤退を余儀なくされた戦場にあって、帰国を促す戦友を振り切り、「草むす屍(かばね)、水づく屍(かばね)」を弔(とむら)うために、僧侶としてビルマ(現ミャンマー)に残ることを決心する水島上等兵。その己を犠牲にして義を貫く自己犠牲の精神、奉仕の精神に圧倒された。高校になり、小説だけでなく思想や信条に関わる作品も読むようになった。中でも、武者小路実篤の『人生論』は、将来どのような方向へ進むべきか、どのような姿勢で仕事に取り組むべきか、自分の欲望をどのように制御すべきかなど、色々悩み始めた時期でもあり、一言一句が心にしみた。武者小路実篤は、楽観的過ぎず、厭世的にもならず、自然体で清貧に生きることの大切さを説いており、好んで「俯仰(ふぎょう)天地に恥じず」という言葉を用いているが、その誠実な生き方にも感心させられた。

何といっても圧倒的な影響を受けたのが、わざわざ神田の古本屋まで行き買いそろえた『シュヴァイツァー選集』であった。シュヴァイツァーの生き方に最初に驚きを覚えたのは、『生い立ちの記』の中に出てくる肉入りスープ事件のエピソードである。けんか相手と対等な立場になるために、肉入りスープに手を出さなくなったという話である。あくまで、平等、公平を重んじるシュヴァイツァーの精神の真骨頂ともいえるエピソードである。人にやさしく自分に厳しい誠実な人、理論だけでなく身をもって奉仕活動を実践する、そんな自分の描いた理想を実現させたシュヴァイツァーの姿は憧れの存在であった。人道的活動の舞台がアフリカであったことも、幼少時に『少年ケニヤ』から少なからぬ影響を受けていた自分が強く心を惹かれた要因の一つかもしれない。特に、神学の知識と経験だけでも、十分、奉仕活動はできたはずなのに、30歳にして、あえて、より実践的な医術を身に付けようと判断したことに感心させられた。シュヴァイツァーは、開発途上国で人道的な活動をするには、やはり、理論だけではだめで、実際に役立つ手段である技術がなければならないと強く感じたに違いないと思った。シュバイツアーの生き方に共感したことが、結果的に、技術系の学部(土木)を選択した大きな要因となった。

大学に入ると、丁度70年安保の時代で、学園紛争の真っただ中であった。この頃『人間のなかの歴史』などべ平連(ベトナムに平和を市民連合)の中心的人物であった小田実の書物を何冊か読んだ。「日本がアメリカと安全保障条約を結んでいる以上、物資の支援など間接的に戦争に関わっているのは事実で、そうなると、日本人は加害者ともいえるのではないか」という論調で読者に倫理的な行動を迫るエネルギッシュな人物の言葉に鼓舞され、たきつけられるように仲間と共に街頭デモに繰り出していた。社会の矛盾や現代政治に目覚めたのもこの時期であった。ドフトエフスキーなどの実存主義的な著作を読み進めるうちに出合ったのがフロイトであった。アルバイト先やアパートの隣人など、身近に何人か精神的に追い詰められ豹変する人を見ていたので、精神分析や心理学に否応なく興味を持つようになっていた。フロイトの『精神分析学入門』などの著作に触れて以来、精神医学や心理学に益々興味が湧き、『自由からの逃走』などエーリッヒ・フロムの作品も読み進めた。フロイトの生物学的欲求からの精神分析に半ばやりきれない思いがしていたので、社会とのかかわりを考慮したフロムの著作を読んで救われたような気持ちになったのを憶えている。この時期、無意識の世界があることや人間心理について学んだことが、後々、自分が行き詰まり悩んだときや仕事として人材育成に携わったときに大変役に立った。

大学時代、学園紛争の影響もあり、星野哲郎の『技術と人間』に見られるように、公害問題などを題材に技術そのものの正当性に関して疑問符を呈する書物をいくつか読み漁った。これらの本を読み進めるうちに、「産学共同の中で技術者になることは独占資本に奉仕することになるのではないか」という土木に限らず技術全般に対しての懐疑的な思いが頭の中を駆け巡るようになった。大学を卒業し就職することにより、学生時代に良しとした理想と徐々にかけ離れ、現実と妥協しながら世俗的になっていく自分を考えると、「それでも良い、それも許される」という心の拠り所となる何か、大げさに言えばイデオロギーを超えた何かが欲しいという気持ちにかられていた。そんな時出合ったのが、親鸞であった。著書『親鸞』や『歎異抄』の中に記載された「僧にあらず俗にあらず。すなわち、俗とまじわり俗を知り尽くしても、俗にしばられるようなことになってはならない」とう立場を貫く「愚(ぐ)禿(とく)」という親鸞の残した言葉に感銘し、これを「世俗的生き方をしていてもけして理想は捨てない生き方」という風に勝手に解釈して、「技術者としてあるいは企業人として社会に組み込まれていくかにみえても、けして自分の理想は捨てずに堅持するのだ」と自分で自分を励ましていた。その頃、青年海外協力隊の機関誌の中の広告欄に、開発途上国を対象にした技術援助を主たる事業とする建設系のコンサルタント会社があることを知った。しかも、その会社の海外での初めての仕事が、ビルマの発電所建設であり、中学時代に読んで感動した『ビルマの竪琴』と同国であったことで、何か縁の様なものを感じ、その会社を受けてみることにした。その結果、運よく合格することができ、この会社で働くことができれば、高校時代から描いた未開国での技術援助ができるので、初心を貫徹したことになるのではないかと、当時は自分なりに解釈していたように記憶している。

就職してからしばらくは、学生時代の延長で遠藤周作の『沈黙』など宗教に関わるものを読んだり、組合運動をしている間は労働問題に関する書物などを読んだりしていたが、結婚し仕事も忙しくなってくると、もはや文学書を読みふけるような心境になることは難しくなった。如何に仕事を効率よく進めるかという差し迫った現実課題を解決するのが先決となり、「情報カード」を考案した川喜田二郎の『発想法』など知的生産性を高めることを目的とした本を何冊か読むようになった。そうこうしているうちに、36歳のとき、度重なる徹夜など不摂生が原因で急性肺炎を発症し入院することになってしまった。入院当初は骨休めのつもりであったが、徐々に容体が悪化し一時は親も呼ばれる事態となった。1週間ほどベッドに伏したまま抗生物質の点滴を打っていたが、そのうち何個目かがヒットし何とか峠を越えることができた。九死に一生を得た経験であった。同時期に、日航ジャンボ機墜落事故も発生し、「生と死」に関して否応なく深く考える機会となった。立花隆の『宇宙からの帰還』を読んだのもこの頃である。この本は宇宙飛行士のスピリチュアルな体験に基づく感想をまとめたものであるが、生命体としての人間の生と死に関して深く考えさせられた作品であった。サラリーマン人生には浮き沈みがあり、特に、沈んで落ち込んでいるときには絶望的になるものである。その後も、仕事上のストレスなどで何回かスランプに陥ったことがあったが、そんなとき相田みつをの『にんげんだもの』のような癒しとなるいくつかの本に随分助けられた。

40代の終わり国内のスタッフとして業績低迷を脱しようと様々な施策を提案実行したが、なかなか思うような成果が得られず悩んでいた頃、経営工学の学問体系としてMBA(Master of Business Administration)というものがあることを知り、一念発起して、夜間のMBA大学に入学することにした。52歳のときであった。2年間、経済、金融、経営、企業戦略、企業分析、企業会計、人材育成、研究開発などを学んだが、その間ドラッカーの『ネクストソサエティ』など主に経済や経営に関する本を100冊近く読んだ。中でも興味を持ったのは人材育成に関するもので、金井壽宏の『リーダーシップ入門』や茂木健一郎の『感動する脳』などを読み、それらを参考に社の人材育成の基本方針を立案したりした。

60代になり社の技術面の統括を任されるようになってから、海外現場の実情を把握するために、主に開発途上国の現場を技術パトロールと称して巡回した。高校時代、シュヴァイツァーに憧れ、途上国における土木という分野での貢献を夢見て海外援助を主たる業務とする会社に就職したわけであったが、途中助っ人程度は海外の仕事はしたものの、巡り合わせで、それまで国内業務を中心に携わってきて、海外現場に常駐することは叶わなかった。しかしサラリーマン生活の終盤戦にきて違う形ではあるが、途上国の発展のために技術的貢献ができるということで、自分なりには満足していた。その一方で、開発途上国での人々の暮らし振りと、著しい貧富の差を目の当たりにすると、かつて若かりし頃抱いた「資本主義社会は人々を幸せにするのか」という根本的疑問が長い時間を経て呼び覚まされてきた。学生時代に悩んだ、「資本主義体制のもと、利潤を追求する企業に身をゆだねてもよいかどうか」という個人的な疑問が定年間近になって再燃してきた。といってもいまさら、人生をやり直すこともできない以上、どうすることもできないわけであったが、疑問だけは晴らしておきたいと思い、経済学の祖アダムスミスまで遡(さかのぼ)り堂目卓生の『アダムスミス』などを読んだり、資本主義や会社という組織の在り方に関する岩井克人の『21世紀の資本論』などを読み漁ったりした。また、「資本主義社会において個人の自由を確保し、社会正義を通すにはどうしたらよいか」という大学時代に未解決であった解を求めて、マイケル・サンデルの『これから正義の話をしよう』などにも目を通した。

60代半ばを過ぎて非常勤となり、名前は残っていたが実質的に仕事から離れた。企業人としては一区切りついた感があったが、一個人としてはやり残したことがあるように思えた。特に、仕事を通じて海外の現場を見て回るうちに、それぞれの国や地域には、長年月の間に築かれた文明、伝統として引き継がれてきた文化、人々の生活の中に根強く残っている宗教があることに気づかされた。そんなとき読んだのが文化人類学者のジャレド・ダイヤモンド博士の『銃・病原菌・鉄』であった。この本を読んで、人類発祥以来の悠久の時を考えると、人間の歩んだ歴史をもっと長いスパンで捉え、その中で人の平等・公平や格差問題の本質を考えてみたいという衝動にかられた。そして、人類の歴史を理解するには古代文明を知る必要があるとつくづく感じ、世界の古代文明をこの目で確かめなければ始まらないということで、以後、できる限り世界各地の古代文明を見て回ることにした。

改めてこれまで読んだ本を振り返ると、それぞれの本にはそれを手に入れた時の思いや理由が歴然とあり、そのときの自分の心情や感情が思い起こされてくる。人生の岐路に立ったとき、進むべき方向性を定める上で少なからぬ示唆を与えてくれた書物もあったし、心身ともに落ち込み悩んだときに、先人の意見や言葉に救われるなど心の拠り所となった書もあった。思い返すと、幼少の『少年ケニヤ』から始まり、理想に燃え夢を描いていた学生時代、社会に出て波にもまれ様々な浮き沈みも経験したサラリーマン時代、そして定年後の現在に至るまで、自分の人生に寄り添うようにして本があり、様々な場面で励まされたり、救われたりしてきたとつくづく思う。そして、一見、脈絡のないように見えた時間を隔てて手にした本も、自分は気づいていなくても、実は過去に読んだ本と通底(つうてい)していることが案外あるものだと感じる。その繋がりや共通点は、自分の場合は、大自然や古代文明への憧れ、社会奉仕の精神、人間心理への関心、人材育成・教育といったところであろうか。信条というか、拘(こだわ)りを持ってきたのは、どうやら、誠実さ、公平感、社会正義ということなのかもしれない。人が興味を抱くところ、関心を持つ点というのは、年代に関係なく意外と変わらないものだと思う。それにしても、「三つ子の魂百まで」というが、確かに人生は紆余曲折があり複雑の様に見えるが、その実、見方によっては意外とシンプルだという風にも思えてくる。幼い頃の経験は、無意識のうちに、その後の人生に大きな影響を与えているという実感を持った。いずれにしろ、自分の読書遍歴を整理してみて、人の思想や生きざまに読書が深く関わっているのは確かであると、改めて感じた次第である。

※風間草祐

工学博士(土木工学)。建設コンサルタント会社に勤務し、トンネル掘削など多数の大型インフラ工事に関わる傍ら、自由で洒脱な作風のエッセイストとしての執筆活動が注目される。著書に『ジジ&ババの気がつけば!50カ国制覇—働くシニアの愉快な旅日記』『ジジ&ババのこれぞ!世界旅の極意—ラオスには何もかもがそろっていますよ』『サラリーマンの君へ—父からの伝言—』『ジジ&ババの何とかかんとか!100ヵ国制覇』『すべては『少年ケニヤ』からはじまった: 書でたどる我が心の軌跡』『人生100年時代 私の活きるヒント』『風間草祐エッセイ集 社会編: —企業人として思うこと—』など。「社史」を完成した企業の記念講演の講師も受託する。