自費出版-社史・記念誌、個人出版の牧歌舎

社史編纂・記念誌制作

風間草祐エッセイ集

45.我が撮影史−情景と感情の伝達−

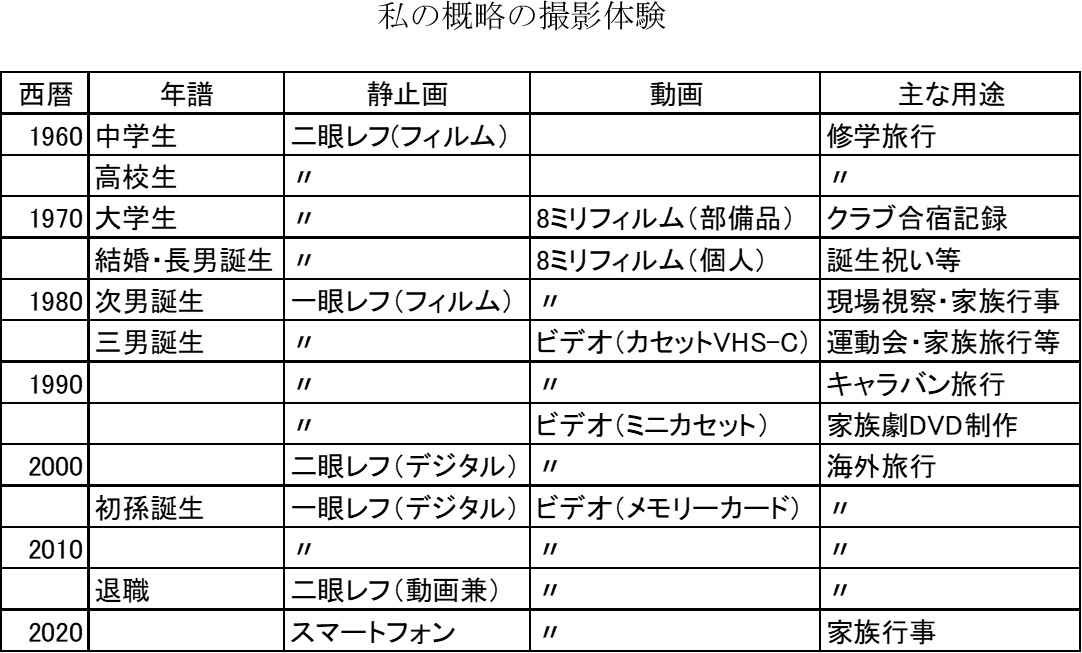

友人、知人の中で、写真が趣味という人は少なくない。毎年、その年に撮った傑作写真を年賀状にして送ってくる人もいる。定年退職後、先生について本格的に写真を習い始めたという人もいる。自分は、別に写真が趣味というわけではないが、静止画だけでなく動画などを含めると、表に示すように比較的昔から親しんできた方かもしれない。昔のアルバムを捲(めく)ると、多くはないが自分の誕生から子供の頃の写真が残っているので、我が家に写真機はあったのであろうが、どんな写真機であったかはほとんど憶えていない。自分が初めてカメラというものを手にしたのは、おそらく、中学校の修学旅行のときではなかったかと思う。フィルム式の二眼レフであったが、京都や奈良の神社仏閣の写真がアルバムに残っている。動画に初めて接したのは、大学時代であった。クラブ(ローバース部:ボーイスカウトの青年部門)の備品に8ミリ撮影機があり、映像記録担当の部員がいて、合宿の記録などを静止画だけでなく動画でも収録するのが慣例になっていた。大学2年のとき、ボーイスカウトの普及を目的として中国地方にPRキャラバンをしたことがあった。行く先々で、地域のボーイスカウト隊を訪問し交流を深めたが、その際のツールとしてボーイスカウト活動に関連した16ミリフィルムを借りて持っていき上映した。16ミリ映画の上映は専用の映写機と同時に、映写技師の免許が必要ということで、その資格を取るために、わざわざ講習会を受けに行ったのを憶えている。

社会人になり、結婚し子供が生まれてから、親が孫可愛さで、8ミリフィルム撮影機を購入した。この撮影機は、長男が誕生してから、次男を経て、三男が幼稚園に上がるまで、12,3年間、祝い事や家族旅行などで世話になった。プライベートだけでなく、仕事上もよく利用した。1983年に発生した日本海中部沖地震の際には、いち早く被災地に赴き、被害状況を撮影し、帰社後、会議室を借切って映像を使って報告会を開催し社内に広報したこともあった。その他に、社のクリスマスパーティーで企画公演した寸劇を収録したり、欧州や南米に国際会議に行ったときの様子や現場視察の状況などもフィルムに収めたりもした。8ミリフィルムは、ロールテープスプライザーというネガの接続器さえあればネガの切断と連結が容易にできるので、編集作業も自前で行った。静止画は、フィルム式の二眼レフを使用していたが、長男が幼稚園に入学すると、運動会などの行事の際に、二眼レフだと拡大に限界があるため、望遠が効くフィルム式の一眼レフカメラを購入した。初めての一眼レフだったので、幼稚園や小学校の催し物において使用するだけでなく、一時期、景色や草花の撮影にも没頭したこともあった。

昭和の終わりから平成に変わる頃、8ミリフィルムに変わってビデオカメラが普及し始めた。早速、VHSカセットを一回り小さくしたビデオテープ(VHS-c)の搭載できるビデオカメラを手に入れ、丁度、勤続15年から20周年の間に家族と行った北海道や九州・四国のキャラバン旅行に持参し、10日〜2週間にわたる旅の模様を動画に収めた。それから1、2年後、もっと、ポータブルでハンディな手のひらサイズのミニカセットテープを搭載できるビデオカメラが出現してきたので、早速、そのビデオカメラに切り替えた。新たなビデオカメラは、家族の日常を撮影するのが主であったが、丁度、自分が50歳の頃、子供の発案で家族全員が出演するDVDの製作に活用したことがあった。内容はいわゆる「刑事もの」で、殺人事件が発生し、刑事が捜査の末、犯人を突き止めるというサスペンスであった。配役としては、自分が主人公の刑事に扮し、女房と次男が聞き込みなどをする補佐役の刑事、三男が被害者、長男が犯人役で、当時飼っていた愛犬も、謎解きに一枚噛ませることにした。殺人現場は、いつもの愛犬の散歩コースの林の中とし、犯人の潜伏場所は我が家とした。「何をやっているのか」と怪しまれないように、できるだけ人通りの少ないときを狙って、近所の眼を気にしながら芝居をして、それをビデオカメラで撮影した。脚本は当時中学生であった三男が書き、撮影、BGMとDVDへの編集作業は長男が担当した。仕上がったDVDは15分程度の短いものであったが、後々、三男の結婚式で、先方の家族もいる中で披露し、好評を博すこともできた。

その後このビデオカメラは、主に50代半ばからスタートした海外旅行で活躍することが多くなった。海外旅行では、このビデオカメラを首から下げて持ち歩き動画を撮影し、静止画はフィルム式に変わって既に主流になっていたポータブルなデジタル式二眼レフカメラを使用していた。ただし、ケニアのサファリのような遠方から被写体(動物)を狙う必要がある場合は、望遠の効くフィルム式の一眼レフカメラを持参することにしていた。しかし、フィルム式は撮り直しがきかないのでフィルムの無駄も多く、長期になると大量のフィルムを手荷物検査時のX線遮断用の鉛製収納袋に入れて持参していく必要があるので、とかく不便であった。そこで、2週間ほどの南米周遊の旅行に行く際に、思い切って、デジタルの一眼レフカメラを購入することにした。ところが、ブラジル、アルゼンチンまでは順調であったが、ペルーでイグアスの滝を身近で見るためビデオとカメラを首からぶら下げてボートに乗った際、なだれ落ちる水流の姿を仰ぎ見ようと、きるだけ滝壺に近づいたため、ビニール袋で包んでいたにも拘(かか)わらず、ビデオは水に濡れ動かなくなり、カメラのレンズは何かにぶつけたらしく傷つけてしまった。帰国後、新品のデジタル一眼レフカメラの修理代は保険で賄(まかな)うことができたが、ビデオは、調子が悪くなり、もう15年近く使ったので、新しい記憶媒体がメモリーカードのデジタル式のビデオに交換することにした。

その後、海外旅行には、デジタル一眼レフカメラと、デジタルビデオを持参することが多かったが、アラスカにオーロラを見に行ったときは、わざわざ、昔のフィルム式の一眼レフカメラを押し入れから引っ張り出し、高感度フィルムも購入して持っていった。オーロラを写真に収めるには、デジタルカメラは温度に弱いのでコンディションを整えるのが難しく、何しろ、零下20度以下は、電子機器の適用範囲外で、電気系統がうまく作動しない可能性があると、旅行会社から事前説明会で言われたからであった。カメラの暖房用にと、カイロも数個買い込み、三脚の足を素手で触ると皮膚をやられるというので、包帯をぐるぐる巻きにし、持っていった。オーロラを観測するチャンスは4日間であったが、3日間は不発であった。4日目も、オーロラの発生確率は90%以上と聞いていたにも拘(かか)わらず、4〜5時間位待っても出そうもないので、そろそろ諦(あきら)めて帰ろうとしたとき、同行した人の一人が、突然、木々の向こうを指差し「出ている」と言った。皆、歓声を上げその方向を見上げ慌ててカメラを構えてみたが、言われてみれば、心持ち、その方向の空が明るくなったように見える程度で、想像したような緑に輝く帯のはためきは、少なくとも、肉眼では確認できなかった。同行した高感度のデジカメを持参した人の画像を見せてもらうと、確かに、画面の中に緑色に変色した一角があるのが確認できた。後で聞いた話だが、デジカメの方が人間の目よりも感度が良く、発生確率はそれで決めているとのことだった。結果的に、わざわざ、フィルム式の一眼レフカメラを持っていったのは、骨折り損のくたびれ儲けのようであった。

海外旅行に行き写真を撮るとき、気をつけなくてはならないのはプライバシーの問題である。スリランカへ行ったとき、旅も終盤に入り、インド洋をバックにツアー客全員で記念写真を撮ろうということになった。カメラマンを買って出たのは、いつもカーボーイハットを被っていた痩(や)せぎすの中年男性であった。不思議だったのは、この男性、自分は撮るばかりで一向に被写体になろうとしないことであった。それとなくその男性の行動を観察してみると、名字からいって夫婦ではないのに、いつも少し派手でお洒落な女性と連れ立って歩いているのに気が付き、その男性が、なぜ被写体にならないのか合点がいった。旅行をしていると、そんな「訳ありカップル」にときどき出くわすことがある。そんなこともあり、旅行記を書き始めてからは、後々掲載してもよいように、同行者との記念写真とは別に、人抜きの建造物や情景の写真も、忘れずに写すことにしている。

海外旅行も、特に、ツアーの場合は、短時間にできるだけ多くの観光地を巡ろうとするので、忙(せわ)しなく、歩く距離もばかにならない。アップダウンも結構ある。そうなると、デジタル一眼レフカメラと、デジタルビデオを首にかけて歩くのは結構辛いものがある。そう思い、10年位前からは、望遠で動物のアップを狙うなど特別な用途がない場合は、動画も一台で撮影できるデジタルの二眼レフカメラだけ持ち歩くことにした。その方が、圧倒的に軽く、動画の録画も2週間程度の旅行であったら容量の大きなメモリーカードを持っていけば事足りることもわかった。それ以外に、このコンパクトなカメラ一台にした理由はもう一つあった。それは、自分の場合、特に出来栄えの良い写真を撮ることに拘っていなかったからである。中央アジアの旅に行ったとき、写真が趣味ということで、大きな望遠レンズ付き一眼レフカメラを持参してきた年配の女性がいた。その女性は、行く先々で、写真を撮るために、良い構図を探して、床や地面に寝そべったりすることも厭(いと)わなかった。ある日の夕方、古い城壁に沈む夕日を撮り終わりホテルに帰ろうとすると、その人はいつまでもじっとカメラを構えているので、その理由を尋ねたら、夕日に空を舞う鳥が重なるのを待っているのだという返事が返ってきた。芸術作品を撮ろうとする人は、やはり、拘りが違う。執拗に頭に描いたシャッターチャンスが来るのを待つのである。とても、自分にはそんなセンスはないし、偶然の機会を見逃さないように待つ忍耐力も持ち合わせていないと思った。自分としては、撮りたいときに素早くカメラを取り出し、スナップ写真が取れれば十分と考えていた。そういう心構えだから芸術作品など望むべくもないはずである。

今は、スマートフォンが普及したこともあり、取った画像はプリントアウトせずに、スマートフォン内に保存し、見せたい人にはメイルに添付して送れば済むようになったが、そうなるまでは、撮った写真はプリントしアルバムに入れ保管するのが普通であった。その場合、写真は撮るまではよいのだが、とかく撮りっぱなしで、整理することを怠りがちであった。結婚し、長男が生まれ2年おいて次男が生まれ、幼稚園や小学校に行き出すぐらいまでは、学校行事や家族で海やスキーに行ったときに撮った写真は丁寧に洒落た見出しをつけてアルバムに整理していたが、三男が生まれる頃には、忙しさにかまけて、写真は撮ることはとったものの、全く整理していなかった。それを、リフォームをするときに、一挙に整理してみようと思ったが、何しろ、三男が生まれたときから成人し働くまでの約25年間、後先なく段ボールに詰め込んだ写真は5000枚近くあり、初めはどうしたものか途方に暮れてしまった。気を取り直して、部屋いっぱいにすべての写真を広げ、まずは、時系列的に並べることから始めることにした。しかし、撮影した時期が印字されているのはわずかであったので、やむなく、子供の成長の度合いを比較し前後関係を類推するしかなかった。同時期に写した写真かどうかは、着ている服装を頼りに判断することにした。やり始めてしばらくすると、徐々にどのようにジャンル分けしたらよいかが分かってきた。まず、仕事とプライベートに大分けし、プライベートなものは、両方のそれぞれの親と一緒のもの、夫婦だけのもの、3人の子供がそれぞれ中心のものに整理するようにした。だいぶ時間を要したが、5000枚がファイルできるアルバムも購入し、何とか全写真を納めることができた。写真を撮影するときは、日付を印字すること、撮影後は速やかに整理すべきことを思い知った体験であった。

現在、我が家には、これまでの撮影の歴史を物語るアルバムやビデオカセット類が山積みされている。これらを時たま見ると、懐古の念にかられ、その時の情景だけでなく、その時々に抱いた感情も直截(ちょくさい)的に伝わってくる。沸き上がってくる心情は、とても言葉では語りつくせないもので、映像の情報伝達媒体としての優秀性を改めて感じる。しかし、普段、それらを見返すことは稀で、旅行記を書いたりするときに参考として見るとき以外、ほとんど収納されたままである。そうなると、自分がいなくなったとき、果たして、これらが人の眼に触れることはあるのだろうかと思えてくる。子供たちに海外旅行のビデオを見せても、初めの頃は珍しそうに見ているのだが、何回目かの海外旅行からは、映写していてもしばらくすると席を立ち他のことをやり始め、気が付くといつのまにか、旅行に行った我々夫婦しか残っていないということがよくあるようになった。何事も、自分が参画していないものは興味が薄いというのが偽らざる真実で致し方ないことかもしれない。映像というのは、当の本人にとっては、思い出であり価値があるものかもしれないが、他人にとっては無用の長物であることは間違いない。義理の両親が亡くなったとき、会社の社員旅行の写真などをどう処分したらよいか戸惑ったが、当人にとってはかけがえのない思い出の品であっても、残された者にとっては処分に困る代物なのだろう。このことは、断捨離に当たって、肝に銘じておくべきことのようである。子供たちには、写真のありかとそれが何の写真であるかどうかだけは分かるようにしておき、子供たちが取っておきたいと思うもの以外は、処分してよいということを申し渡しておくのが賢明のようである。保存か処分かは後に続く者に任せるしかない。

※風間草祐

工学博士(土木工学)。建設コンサルタント会社に勤務し、トンネル掘削など多数の大型インフラ工事に関わる傍ら、自由で洒脱な作風のエッセイストとしての執筆活動が注目される。著書に『ジジ&ババの気がつけば!50カ国制覇—働くシニアの愉快な旅日記』『ジジ&ババのこれぞ!世界旅の極意—ラオスには何もかもがそろっていますよ』『サラリーマンの君へ—父からの伝言—』『ジジ&ババの何とかかんとか!100ヵ国制覇』『すべては『少年ケニヤ』からはじまった: 書でたどる我が心の軌跡』『人生100年時代 私の活きるヒント』『風間草祐エッセイ集 社会編: —企業人として思うこと—』など。「社史」を完成した企業の記念講演の講師も受託する。